第1章|かっぱめしとは?──富士河口湖の“軽丼系B級グルメ”

富士山の麓、山梨県南都留郡富士河口湖町で生まれたご当地グルメが「かっぱめし」です。

観光地・河口湖エリアを訪れる人々に、“ほうとう以外の山梨の味”を楽しんでもらいたいという思いから考案されました。2009年に「富士河口湖名物開発委員会」によって誕生した比較的新しい料理で、いまでは地元を代表するB級グルメの一つとして親しまれています。

基本のスタイル

かっぱめしの定義はとてもシンプルです。

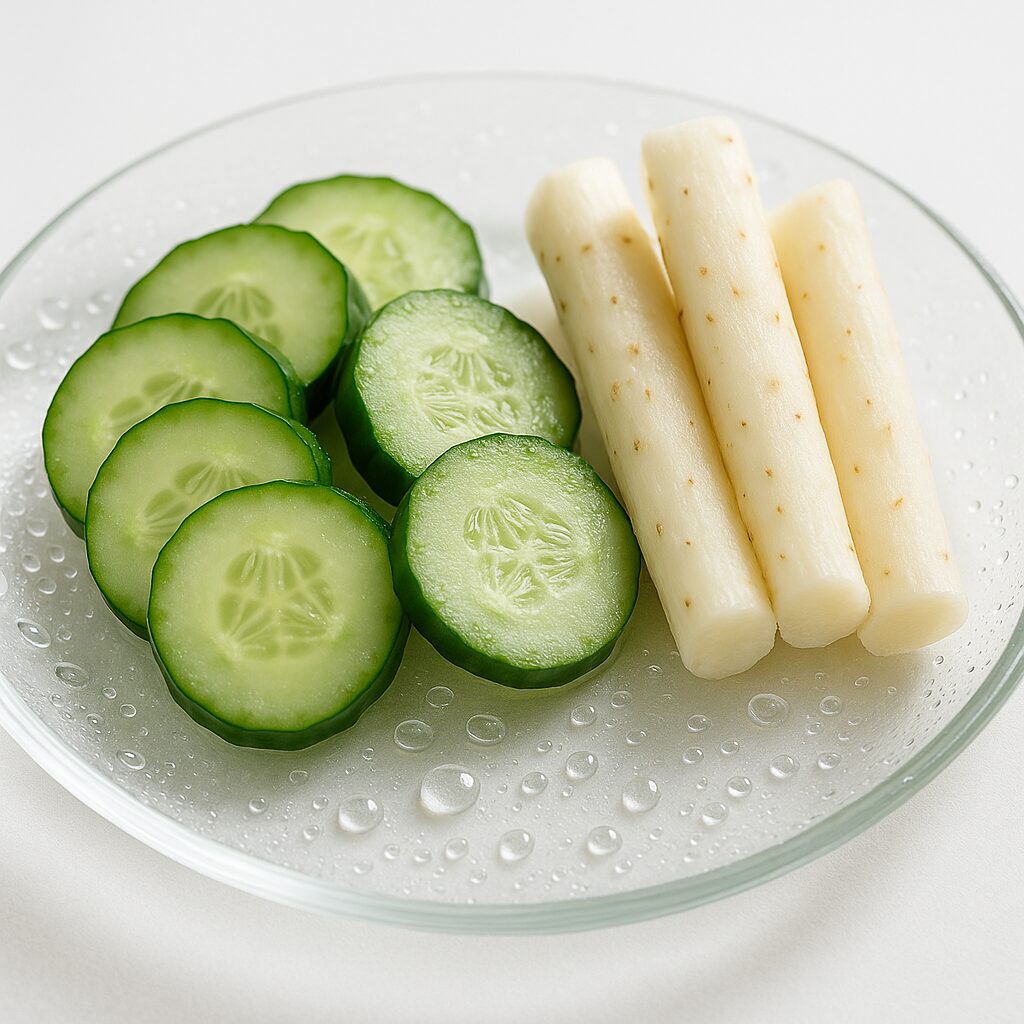

温かい白ご飯の上に、すりおろした長芋(または大和芋)と、きゅうりの浅漬けをのせ、刻みのりと白ごまを散らした丼ぶり。

きゅうりのシャキシャキ感と、とろろのねばり、そして白ご飯の温かさが合わさることで、爽やかでやさしい味わいが生まれます。

具材の“白・緑・黒”の色合いも美しく、目にも清涼感のある仕上がり。味付けはめんつゆや醤油、白だしなどで調整し、さっぱりと食べられるのが特徴です。冷たい具材と温かいご飯の“温冷コントラスト”が心地よく、夏場は特に人気があります。

富士山観光と相性抜群の“軽丼”

かっぱめしは、見た目こそ素朴ですが、消化がよく、ヘルシーで軽やかに食べられることから観光客にも人気。

山梨の名物料理といえば「ほうとう」や「吉田のうどん」が定番ですが、どちらもボリュームがあるため、観光の合間に“軽めの食事”を求める人にぴったりの選択肢として注目を集めています。

地元の食堂や旅館では、オリジナルアレンジを加えた「かっぱめし」を提供しており、河口湖エリアの新しい味として、徐々に知名度を広げつつあります。

まさに、「富士山観光の途中でサッと食べられる軽丼」として、河口湖の新たなB級グルメ文化を象徴する存在といえるでしょう。

第2章|誕生の背景と「河童伝説」

2009年、富士河口湖町から生まれた“ご当地グルメ開発プロジェクト”

「かっぱめし」は、2009年に富士河口湖町の有志によって結成された「富士河口湖名物開発委員会」によって考案されました。

“観光で訪れる人たちに、もっと気軽に地元の味を楽しんでもらいたい”という想いから始まったこのプロジェクトでは、山梨名物の「ほうとう」や「吉田のうどん」に次ぐ“第三のご当地グルメ”を目指して、新しい料理の開発が進められました。

町内の食堂や旅館が協力し合い、河口湖の風土と物語性を活かしたメニューとして誕生したのが「かっぱめし」です。

開発当初は、約50店舗もの飲食店で提供されるほど地域をあげた取り組みとなり、富士河口湖町を代表する新名物として注目を集めました。

河口湖に伝わる“河童伝説”がモチーフ

この料理の名前の由来になっているのが、河口湖に古くから伝わる「河童伝説」です。

その昔、河口湖のほとりに住む庄屋の家では、毎日のように魚が盗まれる出来事が続いていました。

犯人は“河童”だと噂されていましたが、ある日、魚がなくなった代わりに一枚の巻物が残されていたといいます。

その巻物には、けがや病気に効く妙薬「河童膏(かっぱこう)」の作り方が記されており、庄屋はその製法を広めて財を得たという伝承が残っています。

この薬「河童膏」は、昭和初期まで実際に地元で“河口湖の名薬”として語り継がれていたといわれます。

こうした“河童が人に恩返しをする”という温かい物語から着想を得て、地元の人たちは「河童といえばきゅうり」という象徴を料理に取り入れました。

その結果誕生したのが、きゅうりの浅漬けを主役にした“かっぱめし”です。

「伝説」と「食文化」を結びつけることで、地域のストーリーを感じながら味わえる一品になりました。

ご当地化の狙いと文化的意義

かっぱめしの開発には、単なる新メニューの創出にとどまらない意義がありました。

富士山麓の町として観光客が多い河口湖では、従来から「ほうとう」や「うどん」に人気が集中していましたが、

それ以外にも地域の食材や物語を活かしたグルメを増やすことで、観光の幅を広げようという狙いがあったのです。

とりわけ、“きゅうり”と“長芋”はいずれも地元農家で身近に栽培されてきた作物であり、

それを組み合わせた料理は河口湖の土地の恵みそのものを表しています。

「かっぱめし」は、伝説・地場食材・観光が見事に融合した地域創生型のメニューとして誕生し、

いまも地元の食堂や旅館を中心に、その文化が静かに受け継がれています。

第3章|かっぱめしの基本構成と味の特徴

五つの基本要素で構成される“軽丼スタイル”

かっぱめしは、シンプルながらも素材の組み合わせが絶妙な“軽丼(けいどん)”スタイルの料理です。

その構成要素は、次の五つが基本とされています。

- きゅうりの浅漬け

河童の好物にちなんだ主役食材。軽く塩をふって浅漬けにし、シャキッとした食感と清涼感を演出します。 - 長芋または大和芋のすりおろし

白くなめらかなとろろを温かいご飯にかけることで、全体をまとめる“ねばとろ”の要。

長芋は軽やかで食べやすく、大和芋はより粘りが強く濃厚な味わいになります。 - 温かい白ご飯

とろろと浅漬けの味を優しく受け止める土台。冷たい具材との温冷コントラストを楽しめるのが魅力です。 - 刻みのり

香ばしい磯の風味がアクセント。見た目にも黒の彩りを加える存在です。 - 白ごま

風味と香りの締め役。香ばしさとプチッとした食感が、あっさりした丼に奥行きを与えます。

この五つの条件を満たすものが、富士河口湖町では「かっぱめし」として認められています。

各店舗はこの基本形を守りつつ、自由なトッピングや味付けで個性を表現しています。

あっさり×ねばとろ──軽やかで滋味あふれる味わい

かっぱめしの最大の魅力は、あっさりとした味わいの中に感じる“ねばとろの奥深さ”です。

浅漬けの塩味ととろろのまろやかさ、のりとごまの香ばしさが一体となり、シンプルながらも飽きのこない味に仕上がります。

また、食感のコントラストも特徴的です。

きゅうりのシャキシャキ感、長芋のとろみ、白ご飯のふんわり感──

これらの異なる食感が重なり、口の中でリズムを生み出します。

“重くないのに満足感がある”というバランスの良さが、かっぱめしの人気の理由です。

ヘルシー志向にもぴったりの一品

かっぱめしは、見た目の素朴さに反して栄養面でも優れています。

長芋・大和芋には消化を助ける酵素やビタミンB群が多く含まれ、夏場の食欲不振にも効果的。

さらに、きゅうりの浅漬けはミネラルと水分が豊富で、体をクールダウンさせる働きがあります。

油をほとんど使わないため低脂肪・低カロリーで、健康を意識する人や年配の方にも食べやすい一品です。

まさに、“軽くて栄養満点”のB級グルメとして、富士山麓の自然と健康的な食文化を象徴しています。

第4章|アレンジ・トッピングの多様性

店ごとに個性あふれる“かっぱめし進化形”

かっぱめしは、基本の「きゅうり×とろろ×ご飯」という組み合わせを守りつつ、各店舗が自由にアレンジを加えることで、個性豊かなバリエーションを生み出しています。

この柔軟性こそが、かっぱめしの大きな魅力のひとつです。

創作の方向性は大きく3つに分けられます。

- タンパク質追加系

肉や魚を加えて食べ応えをアップさせたタイプ。

代表的なのは、豚ソテー・チャーシュー・まぐろぶつ・うなぎなど。

特に「味処まんぷく」では、自家栽培の山芋とポークソテーを組み合わせた豪快な“まんぷく流かっぱめし”が名物です。 - 香味野菜追加系

青じそ、みょうが、ねぎなどを加えて香りや清涼感を強調したタイプ。

夏季限定で提供される店も多く、さっぱりとした味わいが好評です。 - タレ・出汁アレンジ系

味付けを変化させて個性を出すタイプ。

とろろにめんつゆを混ぜるほか、醤油だれ・白だし・ごまダレ・出汁茶漬け風など、店ごとに工夫が凝らされています。

このように、シンプルな構成だからこそ自由な発想が生まれ、「家庭でも再現しやすく、店では創作しがいのある丼」として定着しています。

家庭でも楽しめるアレンジ例

観光地での食体験だけでなく、家庭でも手軽に楽しめるのがかっぱめしの魅力です。

基本形にひと工夫するだけで、味わいの幅がぐっと広がります。

- 卵をプラス:温泉卵や卵黄をのせるとまろやかさが増し、たんぱく質も補えます。

- 魚介系トッピング:しらす・ツナ・まぐろぶつなどで風味豊かに。

- さっぱり薬味系:青じそ・わさび・生姜を添えて清涼感をアップ。

- 和風お茶漬け風:だし汁やほうじ茶を少量注ぎ、さらさらと食べるのもおすすめです。

アレンジの自由度が高い分、家庭ごとに“我が家流かっぱめし”が生まれやすく、

地域の外でも親しみやすい“再現可能なご当地料理”として評価されています。

地元文化との融合──“B級”に宿る創造性

かっぱめしは、決して高級ではない日常的な食材を使いながら、

それぞれの家庭や店の工夫で“唯一無二の味”を作り上げられる、B級グルメならではの懐の深さを持っています。

地元の人にとっては身近な食材を使った家庭料理であり、観光客にとっては“土地の物語を味わう体験”。

この“文化×創作×日常”が融合するところに、かっぱめしの人気の理由があります。

第5章|代表店紹介:味処まんぷく

富士河口湖で“元祖かっぱめし”を提供する老舗食堂

「味処まんぷく(あじどころ まんぷく)」は、富士河口湖町船津地区にある地元密着型の食堂です。

昭和の雰囲気を残すアットホームな店内で、観光客だけでなく地元住民からも長年愛され続けています。

この店は、2009年に結成された「富士河口湖名物開発委員会」のメンバーとしてかっぱめしの開発初期から携わってきた代表的な店舗のひとつ。

いまや「河口湖でかっぱめしを食べるなら、まずここ」と言われるほどの存在です。

まんぷく流かっぱめしの特徴

味処まんぷくの「かっぱめし」は、伝統的な基本形をベースに、食堂らしいボリューム感を加えた一品。

温かいご飯の上にすりおろした山芋、刻みのり、白ごま、きゅうりの浅漬けをのせたうえで、

さらに自家製のポークソテーを大胆にトッピングした“まんぷく流かっぱめし”が人気を集めています。

豚肉の香ばしい旨味と山芋のねばとろ感が絶妙にマッチし、

「ヘルシーなのに満足感がある」「丼として完成度が高い」と評判です。

また、使用する山芋は店主自らが栽培したものを使っており、素材へのこだわりも強いのが特徴。

地元産の新鮮なきゅうりと合わせて提供されることで、地域の恵みを存分に感じられる味わいとなっています。

観光客にも人気の“地元定食屋ランチ”

まんぷくでは、かっぱめしのほかにも、甲州名物の鳥もつ煮、富士桜ポークの生姜焼き、富士山カレーなど、地元グルメを気軽に味わえるメニューが揃っています。

観光の合間に立ち寄りやすい立地と、昔ながらの定食屋らしい温かみのある雰囲気が人気の理由です。

昼どきは地元客と観光客で賑わうことが多く、特に週末は混雑することもあるため、

訪問時は時間に余裕を持って訪れるのがおすすめです。

提供店舗の現状と注意点

かっぱめしを提供していた店舗は、開発当初は町内に約50店ありましたが、

現在では提供を継続している店舗は少数となっています。

そのため、実際に訪問する際は、営業状況や提供メニューを事前に確認することが大切です。

最新の情報は、富士河口湖町観光協会公式サイトや、食べログ・Googleマップなどの口コミ情報を参考にするとよいでしょう。

「味処まんぷく」は今もなお、地元の味を守り続ける数少ない一店として、

“かっぱめし文化の象徴”ともいえる存在です。

店舗情報(参考)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 店名 | 味処まんぷく |

| 所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町船津7423 |

| アクセス | 河口湖駅から徒歩約10分、河口湖大橋北側エリア |

| 営業時間 | 11:00〜14:00/17:00〜20:00(不定休) |

| 主なメニュー | かっぱめし、鳥もつ煮、甲州定食、富士山カレー ほか |

| 備考 | 駐車場あり、テイクアウト応相談 |

第6章|家庭で作る“基本レシピ”(2人分)

河口湖の味をおうちで再現

かっぱめしは、特別な食材や技術を必要とせず、家庭でも簡単に作ることができるのが魅力です。

「長芋」「きゅうり」「ご飯」があれば、約10分ほどで富士河口湖の味を再現できます。

シンプルながらも味わい深く、暑い季節のランチや軽食にぴったりです。

材料(2人分)

| 材料 | 分量 | 備考 |

|---|---|---|

| 温かいご飯 | 茶碗2杯分 | 炊きたてまたは温め直し |

| 長芋または大和芋 | 約150g | すりおろす |

| きゅうり | 1本 | 薄切りにして浅漬けに |

| 刻みのり | 適量 | トッピング用 |

| 白ごま | 適量 | トッピング用 |

| めんつゆ(または醤油) | 少々 | 味付け用 |

| お好みで卵黄・青じそ・わさび | 各適量 | アレンジ用 |

作り方

- きゅうりを浅漬けにする

きゅうりを薄切りにし、塩ひとつまみを加えて軽くもみ、10分ほど置いて水気を絞ります。

昆布や生姜を加えると、より風味豊かになります。 - 長芋をすりおろす

皮をむいてすりおろし、好みでめんつゆや醤油を少し混ぜて味を調えます。

長芋は軽く、粘りが強い大和芋を使うとより濃厚な味わいになります。 - 丼に盛り付ける

温かいご飯の上にすりおろした長芋をかけ、浅漬けきゅうりを並べます。

仕上げに刻みのりと白ごまを散らし、好みで卵黄や青じそをトッピングすれば完成です。

ポイントとコツ

- とろろの濃度を調整:水分を入れすぎると丼が水っぽくなるため、粘りを残すのがコツ。

- ご飯は温かく、具材は冷たく:温冷コントラストがかっぱめしの美味しさの鍵です。

- 味付けは控えめに:素材の風味を活かし、だしのうま味で整える程度が理想。

- 器選び:涼しげな白磁や木製の丼を使うと、見た目にも爽やかで食欲をそそります。

手軽なアレンジ

- 栄養アップに:ツナ、しらす、温泉卵、鶏ささみを加えると主菜級に。

- さっぱり派には:青じそやみょうが、わさびを添えると清涼感アップ。

- 食欲がない日には:出汁をかけて“とろろ茶漬け風”にすれば、さらりと食べられます。

シンプルながら滋味深く、健康的で飽きのこない味わい。

家庭で作るかっぱめしは、富士山の恵みを感じられる“癒やしの一杯”としておすすめです。

第7章|きゅうりの品種と選び方

“かっぱめし”を支える主役食材

かっぱめしの主役ともいえるのが「きゅうり」です。

この料理では、単なる付け合わせではなく、全体の味と食感を決定づける中心的な食材となっています。

冷たい浅漬けのシャキシャキ感と爽やかな香りが、とろろやご飯のまろやかさを引き立て、

まさに“河童の好物”というイメージをそのまま食にした存在です。

使用される品種と特徴

かっぱめしに用いられるのは、一般的に白いぼ系きゅうりと呼ばれるタイプ。

表皮のトゲ(いぼ)が白く、皮が柔らかくて水分が多く、浅漬けに適した品種です。

この白いぼ系は、パリッとした歯ざわりと、ほのかな甘みが特徴で、

漬けたときに色が美しく保たれるため、丼の見た目も爽やかに仕上がります。

特に以下のような品種が、浅漬け用として家庭でも人気です。

- 夏すずみ:皮が薄く、みずみずしい。浅漬け・ぬか漬けに最適。

- シャキット:その名の通り食感が強く、歯ごたえを残したい場合におすすめ。

- 北進(ほくしん):富士北麓地域など冷涼地でも栽培しやすい品種で、地元農家にも親しまれています。

これらの品種はいずれも流通量が多く、スーパーでも入手しやすいため、家庭での再現にも向いています。

季節ごとのきゅうりの選び方

- 夏(6〜8月)

旬の時期であり、みずみずしく香りが立ちます。

浅漬けにすると爽やかさが際立ち、まさにかっぱめしに最適の季節です。 - 秋〜冬(10〜3月)

気温が下がるときゅうりの風味がやや落ちるため、

浅漬けに生姜や昆布を加えて旨味を補うと良いでしょう。

やや厚めに切り、歯ごたえを残すと食感バランスが整います。 - 春(4〜5月)

ハウス栽培ものが中心。皮が柔らかく味も穏やかで、

とろろのまろやかさとの相性が良い季節です。

選び方のポイント

- 色が濃く、張りのあるものを選ぶ

しなびていない、みずみずしいものが新鮮。 - トゲがしっかりしているもの

白いぼきゅうりは収穫直後のトゲが鋭く、鮮度の証。 - 太さが均一で、曲がりが少ないもの

薄切りにした際に形が整い、見た目にも美しい丼に仕上がります。

地元産のきゅうりで“郷土の味”を再現

富士河口湖町周辺では、標高800〜900mの冷涼な気候を活かした夏野菜づくりが盛んで、

地元産のきゅうりは皮が薄く、歯ざわりが軽やか。

この地域特有の爽やかな風味が、かっぱめしの“清涼感”を支えています。

旅行中に地元の直売所で購入したきゅうりを使って作れば、

家庭でも“富士山のふもとの味”を再現できるでしょう。

第8章|ベストシーズンと食べ方のコツ

清涼感を味わうなら“夏”がいちばんの旬

かっぱめしの魅力を最も感じられるのは、やはり夏(6〜8月)です。

この時期は、主役であるきゅうりが旬を迎え、シャキッとした食感とみずみずしさが際立ちます。

さらに、冷たい浅漬けと温かいご飯のコントラストが、暑さで食欲の落ちる時期にもぴったり。

富士山麓の高原気候の中で味わう“ひんやり軽丼”は、地元でも夏の風物詩とされています。

また、長芋や大和芋は通年で手に入るため、季節を問わず家庭で作りやすいのも魅力です。

特に春先や秋口には、旬の薬味(みょうが・青じそ・生姜など)を加えると、

季節感を楽しみながら食べられます。

河口湖観光と相性の良い“軽めのご当地ランチ”

かっぱめしは、観光やアクティビティの合間に“軽く食べられる一品”としても人気があります。

「ほうとう」や「吉田のうどん」がボリューム系のご当地グルメであるのに対し、

かっぱめしはヘルシーで消化がよく、短時間でも満足できるのが特徴です。

特に、河口湖周辺の夏季観光(遊覧船、ハイキング、サイクリングなど)では、

暑さを和らげる“涼のランチ”として選ばれることが多く、

食後の重たさが残らないため、午後の観光を快適に続けられます。

また、旅館のランチメニューや道の駅の軽食としても提供されることがあり、

“富士山の恵みを感じる軽食”として観光客からも評価されています。

美味しく食べるための三つのコツ

- 温度のバランスを意識する

ご飯は温かく、具材は冷たく。

この温冷のコントラストこそが、かっぱめし特有の清涼感を引き立てます。 - 浅漬けは漬けすぎない

塩辛くなりすぎるととろろの優しい風味が損なわれます。

10〜15分ほどの浅漬けがベスト。 - 器選びと見た目の演出

白磁や木製の丼など、涼しげで自然な素材の器を使うと、

見た目にも“夏のご当地感”が際立ちます。

盛り付けは“きゅうりを扇状に並べ、とろろを中央に置く”のが美しく見える基本形です。

こんな楽しみ方もおすすめ

- “とろろ茶漬け風”にする

冷たい出汁やほうじ茶を少しかけると、さらりと食べやすい軽食に。 - “朝食メニュー”として

食欲のない朝でも食べやすく、栄養補給にも最適。 - “アレンジ定食”として

焼き魚や冷や奴、小鉢と組み合わせれば、家庭でも立派な郷土ランチに。

夏の河口湖で味わう“爽やかなご当地丼”

青く澄んだ河口湖の水面と、富士山の雄大な姿を眺めながら食べるかっぱめしは、

まさにこの土地ならではの味覚体験です。

観光客にとっては“旅の涼”、地元の人にとっては“夏の定番”──。

季節とともに味わうことで、より深くその魅力を感じられるでしょう。

第9章|どこで食べられる?現地ガイド

河口湖エリアを中心に広がる“かっぱめし文化”

かっぱめしは、富士山麓・富士河口湖町で誕生した地域密着型のB級グルメです。

開発当初(2009年頃)は、町内の約50店舗が提供に参加しており、食堂・旅館・ホテルのメニューとして広く浸透しました。

現在では提供店が少なくなりつつありますが、観光地・河口湖エリアを中心に数店舗で味わうことができます。

観光客の多い河口湖駅周辺や湖畔の食堂では、ランチタイムに「かっぱめし定食」「とろろ丼(かっぱ風)」として提供されることが多く、

軽食感覚で楽しめるご当地ランチとして根強い人気を保っています。

提供エリアと目印

かっぱめしを提供しているお店は、河口湖駅から徒歩圏内、または河口湖大橋の北側エリアに点在しています。

観光マップや店頭ポスターに「かっぱめし」の文字や河童のキャラクターが描かれている場合は、その店が提供店の目印です。

かつては「河口湖名物かっぱめし認定店ステッカー」が配布されており、今でも一部店舗で掲示されています。

主な提供店舗(2025年時点・代表例)

| 店舗名 | 特徴・おすすめポイント |

|---|---|

| 味処まんぷく(河口湖町船津) | 元祖かっぱめしの代表店。自家栽培の山芋とポークソテーを使った豪快な“まんぷく流”が人気。地元定食屋として観光客にも定評あり。 |

| 湖波(こなみ) 河口湖畔店 | 富士山を望むレイクビューの食堂。観光客向けに“富士山の恵み定食”の一品としてかっぱめしを提供することも。 |

| 本陣つかさ | 和食処として知られる老舗旅館レストラン。とろろを濃厚に仕上げた“上品なかっぱめし”が好評。 |

| GATEWAY FUJIYAMA | 観光客向けのカフェスタイルで、創作風のかっぱめしや軽丼メニューを提供。おしゃれな雰囲気が若い層に人気。 |

※提供状況は季節やイベントによって変わる場合があります。

訪問前に公式サイト・観光協会・食べログ・Googleマップ等で最新情報を確認するのがおすすめです。

河口湖以外での提供例

隣接する富士吉田市や鳴沢村でも、期間限定メニューやイベント出店などで「かっぱめし風丼」が登場することがあります。

特に地元のB級グルメイベントや観光キャンペーン期間中には、「かっぱめしコンテスト」「ご当地丼フェア」などで再登場することもあり、

地域全体で“再発掘の動き”が見られます。

現地での楽しみ方

- 観光の合間にランチとして

ほうとうや吉田のうどんよりも軽めなので、観光スケジュールの合間にぴったり。 - 地元産きゅうりや山芋の直売もチェック

道の駅かつやま・道の駅なるさわなどでは、地元農家の野菜販売コーナーも充実しています。

家庭で“現地の味”を再現したい方は、地産きゅうりをお土産にするのもおすすめ。

観光モデルコース提案(例)

河口湖駅 → 味処まんぷくで昼食 → 河口湖大橋 → 大石公園(富士山撮影スポット) → 道の駅かつやまで直売野菜購入

このコースでは、「食・自然・買い物」を1日で楽しめるうえ、

かっぱめしを中心に“富士山麓グルメ体験”を満喫できます。

第10章|FAQ(よくある質問)

Q1. かっぱめしとはどんな料理ですか?

A. 富士河口湖町発祥のご当地グルメで、温かいご飯に「すりおろした長芋(または大和芋)」と「きゅうりの浅漬け」をのせ、刻みのりと白ごまを散らした軽丼(けいどん)スタイルの料理です。

見た目はシンプルですが、ねばとろのまろやかさときゅうりの爽やかさが絶妙に合い、ヘルシーかつ満足感のある味わいが特徴です。

Q2. 富士吉田や他の地域でも食べられますか?

A. 基本的には富士河口湖町限定のご当地グルメとして広まっています。

ただし、富士吉田市や鳴沢村など隣接地域でも、イベントや期間限定で提供されることがあります。

常設メニューとして楽しむなら、河口湖駅周辺や船津地区の食堂を訪れるのが確実です。

Q3. かっぱめしは温かい料理?冷たい料理?

A. 両方の要素を楽しむのが特徴です。

ご飯は温かく、きゅうりの浅漬けとすりおろした山芋は冷たい──

この“温冷のコントラスト”が清涼感を生み出し、特に夏の暑い時期にぴったりです。

Q4. 栄養面はどうですか?健康的な料理ですか?

A. はい、非常にヘルシーな料理です。

長芋や大和芋には消化酵素が多く含まれ、胃腸にやさしく、夏バテ防止にも効果的。

また、きゅうりは水分とミネラルを補給できる野菜で、油を使わず調理するため低カロリーです。

栄養バランスの良い“軽食系ご当地グルメ”としても注目されています。

Q5. どこで食べるのがおすすめですか?

A. 富士河口湖町の「味処まんぷく」は元祖として有名です。

ほかにも、「湖波(こなみ)」や「本陣つかさ」など、観光地周辺の飲食店でも季節限定で提供される場合があります。

訪問前に営業情報を確認するのがおすすめです。

Q6. 家でも簡単に作れますか?

A. はい。ご飯、長芋、きゅうり、のり、ごまがあればすぐ作れます。

浅漬け用のきゅうりを用意し、とろろをすりおろしてご飯にのせるだけ。

わずか10分ほどで完成するため、忙しい日や食欲のない日にも最適です。

Q7. お土産や持ち帰りはありますか?

A. 一部の飲食店では持ち帰り対応がありますが、衛生面を考慮して当日中の消費が推奨されています。

また、かっぱめしそのものの“お土産商品”は存在しませんが、きゅうりの浅漬けや山芋とろろパックなどを購入して、家庭で再現するのもおすすめです。

Q8. どんな人におすすめの料理ですか?

A.

- 旅行中に軽めの食事を取りたい人

- 胃腸にやさしい料理を求める人

- 野菜中心・ヘルシー志向の食生活を意識する人

- ご当地の物語性あるグルメを楽しみたい人

地元の伝説と健康志向を兼ね備えた“旅グルメ”として、幅広い層に人気があります。

Q9. 外国人観光客にも人気がありますか?

A. はい。英語表記では “Kappa Meshi” として紹介され、

日本文化の象徴である「Kappa(河童)」に興味を持つ外国人旅行者にも人気があります。

ベジタリアン対応が可能な点や、見た目の美しさも評価されています。

第11章|地域グルメの広がり

“ほうとう以外”の山梨グルメとしての存在感

山梨県のご当地グルメといえば、「ほうとう」や「吉田のうどん」が全国的に有名です。

しかし、富士河口湖町で生まれたかっぱめしは、それらに次ぐ“第三のB級グルメ”として静かに存在感を高めています。

開発当初は、「観光客が気軽に食べられる地元メニューを」という目的で生まれましたが、

いまではその素朴な味わいと清涼感が、健康志向・軽食志向の時代背景にも合致し、

“新しい山梨の味”として注目を集めています。

特に富士山観光では、

- 河口湖の「かっぱめし」

- 富士吉田の「吉田のうどん」

- 富士宮の「富士宮やきそば」

という富士山麓三大B級グルメの食べ歩きコースが人気を呼び、

地元飲食店の回遊促進にも一役買っています。

河口湖観光との自然な連動

かっぱめしは“軽丼系”であるため、観光の合間に立ち寄りやすいのが大きな強みです。

例えば、午前中に自然散策を楽しみ、昼にかっぱめしを食べて午後は湖畔カフェや温泉へ──

そんな一日の流れを無理なく組み立てられます。

また、「道の駅かつやま」や「道の駅なるさわ」など周辺の観光施設では、

地元野菜や特産品の販売も行われており、“食べて・買って・歩いて楽しむ”河口湖グルメ旅としての魅力が広がっています。

このように、かっぱめしは単なる一皿の料理ではなく、

富士山麓エリアをめぐる観光導線の一部として機能する地域ブランドに成長しつつあります。

ご当地グルメイベントや地域連携

富士河口湖町では、B級グルメを通じた地域振興にも力を入れています。

地元イベントやフードフェスティバルでは、かっぱめしを再現した限定メニューやアレンジ版が登場し、

観光客だけでなく地元住民の関心も高まっています。

過去には「富士河口湖うまいものまつり」などで“かっぱめしコンテスト”が開催され、

各店舗が創意工夫を凝らしたオリジナルレシピを競い合いました。

このような取り組みを通じて、地域の食文化を次世代へと伝える動きが続いています。

“軽くて物語のある郷土グルメ”としての価値

かっぱめしは、素材も作り方もシンプルながら、

河童伝説という物語性を背景に持つ点で他のご当地丼と一線を画します。

観光客にとっては“話のタネになる料理”、

地元の人にとっては“郷土の誇りを感じる一皿”。

このように、食を通じて地域の物語を伝える文化資源として、

かっぱめしは今後も富士山麓の観光と共に歩んでいくことでしょう。

第12章|まとめ(総括)

河口湖が生んだ“清涼系ご当地丼”

「かっぱめし」は、富士山のふもと・富士河口湖町で誕生したご当地グルメです。

河童伝説をモチーフに、地元の食材であるきゅうりと山芋を使い、

シンプルながらも涼やかな味わいを生み出しました。

その魅力は、何よりも軽やかで身体にやさしい食感と風味にあります。

温かいご飯に冷たい浅漬けととろろを合わせた“温冷のコントラスト”は、

ほうとうや吉田のうどんとは違う新しい山梨の味として、多くの観光客を惹きつけています。

郷土の物語と暮らしの知恵が融合した一皿

かっぱめしは、ただの創作丼ではなく、

古くから河口湖に伝わる河童伝説をもとに誕生した“物語性のある料理”です。

伝承の中に登場する河童の好物・きゅうりを主役に据え、

地域の歴史や文化を“食”という形で現代に伝える役割を担っています。

さらに、地元で収穫されたきゅうりや長芋など、富士山麓の自然の恵みがそのまま味に反映されており、

観光と地産地消が融合した地域食文化の好例といえます。

“軽くて満足できる山梨の味”として再注目

昨今の健康志向・ライトミール志向の高まりにより、

油を使わず、野菜中心で食べやすいかっぱめしは、再び注目を集めつつあります。

アレンジの自由度も高く、家庭での再現も簡単。

“自分流に楽しめるご当地グルメ”として、新しい広がりを見せています。

富士山観光の合間に味わうもよし、家庭で季節の味として楽しむもよし。

そのシンプルな一杯には、土地の伝説・自然・人の温もりが凝縮されています。

最後に──かっぱめしが伝える地域のメッセージ

富士山の湧水が流れる河口湖の町で、

人々の知恵と遊び心から生まれた“かっぱめし”。

それは、派手さではなく「素朴さの美味しさ」を大切にする山梨の食文化を象徴しています。

「ほうとう」「吉田のうどん」と並び、

“ほっとする味”“語れる味”として、これからも長く愛され続けることでしょう。

第13章|参考情報一覧

本記事の作成にあたり、以下の公的資料・観光サイト・飲食店公式情報を参考としました。いずれも2025年時点での公開情報を基にしています。現地の最新営業情報や提供メニューは、各公式サイトでご確認ください。

公的・観光関連サイト

- 富士の国やまなし観光ネット|かっぱめし紹介ページ

https://www.yamanashi-kankou.jp/

(山梨県公式観光サイト。「富士河口湖名物」としてかっぱめしを掲載) - 富士河口湖観光総合サイト

https://www.fujisan.ne.jp/

(河口湖周辺の観光案内・ご当地グルメ情報を掲載) - 富士山NET(山梨日日新聞社)|富士河口湖名物開発委員会 特集

https://www.fujisan-net.jp/

(かっぱめし誕生の経緯や河童伝説の紹介記事を収録)

飲食店・提供店情報

- 味処まんぷく(公式)

https://ajidokoro-manpuku.com/

(“まんぷく流かっぱめし”を提供する代表店。地元産山芋使用) - 本陣つかさ|河口湖畔の和食処

https://honjin-tsukasa.com/

(上品なとろろ仕立てのかっぱめしを季節限定で提供) - 湖波(こなみ) 河口湖畔店

https://konami-kawaguchiko.jp/

(富士山を望むレイクビュー食堂。観光ランチとして人気)

食文化・取材メディア

- MATCHA Japan Travel|Kappa Meshi: A Local Dish of Lake Kawaguchi

https://matcha-jp.com/en/12145

(外国人観光客向けに英語で紹介された「Kappa Meshi」記事) - HESTA LIFE media|富士河口湖のB級グルメ!老舗『味処 まんぷく』でかっぱめしを堪能しよう

https://omusu-bee.jp/editors_choice-28/

(かっぱめしを含む富士山周辺のご当地グルメ紹介) - note・個人レシピ記事 | 山梨県のご当地グルメ「かっぱめし」

https://note.com/

(家庭での再現レシピやアレンジ案を掲載)

関連・周遊情報

- 道の駅なるさわ|観光・直売情報

https://www.ja-narusawamura.com/

(富士山麓の直売所で地元産きゅうりや山芋を販売) - 道の駅かつやま|富士山周辺グルメ案内

http://www.katuyama.info/station/

(地元農産物・軽食コーナー・観光マップ情報)