第1節|はじめに―冬季の富士山周辺道路を安全に走るために

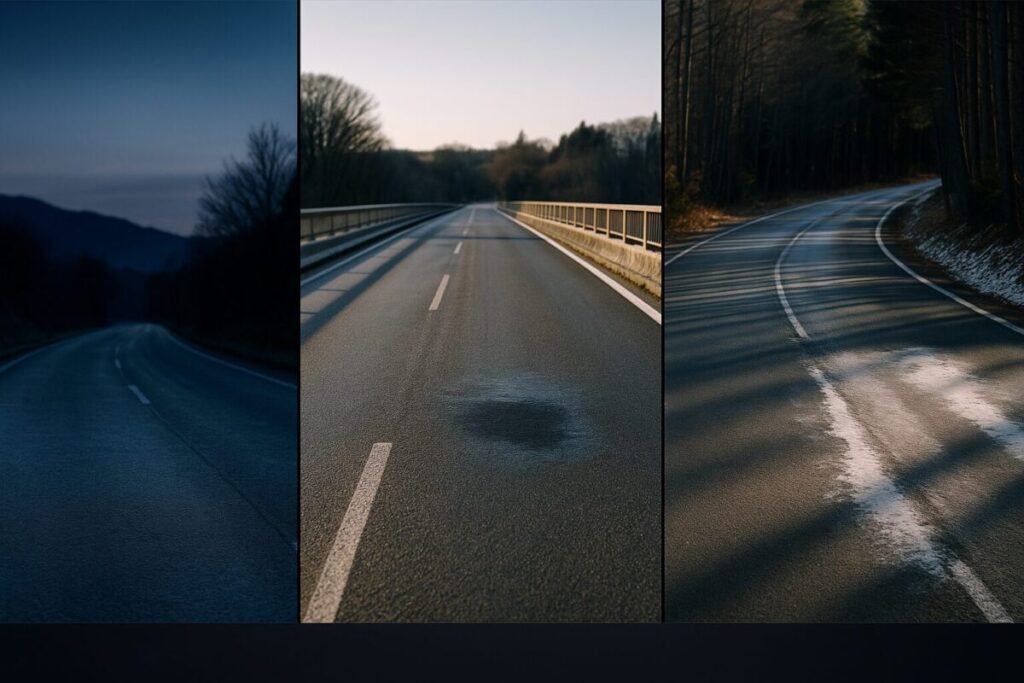

冬の富士山周辺は、天気が急に変わりやすく、積雪や凍結によって道路状況が短時間で悪化することがあります。とくに標高の高い区間や山岳道路では、晴れて路面が乾いていても日陰や橋の上だけが薄く凍る「見えない氷(ブラックアイス)」が発生し、思わぬスリップにつながります。観光や写真撮影で走る方にこそ、季節特有のリスクを前提に計画する意識が大切です。

本記事では、富士五湖エリアを中心に、国道137号・138号・139号・300号・358号と、富士スバルライン・富士山スカイラインといった主要ルートの冬季の傾向と注意点を、ドライバー目線でわかりやすく整理します。あわせて、必要な雪装備(スタッドレスタイヤ/チェーン)、危険が高まる時間帯の考え方、脇道に入らないといった基本原則、そして出発前に役立つ道路情報・ライブカメラの活用法もまとめます。

なお、冬道の運転は「装備・情報・判断」を自分で整えることが前提です。本記事は安全走行のための一般的なガイドであり、最終的な走行可否やルート選択は、ドライバーご自身の判断(自己責任の原則)でお願いします。少しでも不安を感じたら無理をせず、引き返す・待機する・予定を変更するなど、保守的な選択を優先しましょう。

次節から、主要国道ごとの冬季の特徴と注意点を順に解説していきます。準備を整え、最新の道路情報を確認しながら、安全第一で富士山周辺ドライブを楽しみましょう。

第2節|富士山周辺の主要国道と冬季の道路事情

冬の富士山周辺は、標高差・日照・風の影響で同じ「晴れ」でも路面状況が大きく変わります。ここでは観光ドライブで利用頻度の高い主要国道の「冬の傾向」と「注意ポイント」を、要点だけサッと把握できるようにまとめました。

国道137号(御坂みち)

特徴:富士吉田〜笛吹市を結ぶ幹線。御坂峠まわりは急カーブ・急勾配が連続。

冬の注意:

- 峠部は放射冷却で早朝・夜間に凍結しやすい(ブラックアイスに注意)。

- 旧道区間や日陰のカーブは路面温度が上がりにくい。

- 通行規制や夜間の通行可否は出発前に確認を。

国道138号(富士吉田〜御殿場)

特徴:山中湖・須走経由で交通量が多い。標高が上がるにつれて気温が低下。

冬の注意:

- 山中湖周辺は冷え込みが強く、朝夕は無雪でも“薄い凍結”が出やすい。

- 交通量が多く、除雪後も轍(わだち)に氷が残ることがある。

- 渋滞中は橋上・日陰の“点状凍結”に気づきにくい。

国道139号(富士宮〜富士五湖エリア/富士パノラマライン)

特徴:精進湖・本栖湖など高標高帯を横断。湖畔は風の影響を受けやすい。

冬の注意:

- 夜間・早朝はブラックアイスバーンが出やすい(見た目が濡れ路面でも凍結)。

- 風で雪が飛ばされ、部分的に路面が磨かれた“ツル面”になることがある。

- 除雪後も路肩の雪で幅員が狭く感じやすい。

国道300号(本栖みち/精進湖線)

特徴:急勾配とヘアピンが続く山岳道路。代替が少ないルート。

冬の注意:

- 積雪時は通行困難になりやすく、規制が出ることも。

- スタッドレスタイヤ前提でも、勾配とカーブでスリップ事例が生じやすい。

- 路肩やカーブ外側に“圧雪+再凍結”が残りやすい。

国道358号(精進湖線)

特徴:精進湖〜甲府方面。日陰区間と峠前後の勾配がポイント。

冬の注意:

- 日陰・樹林帯は終日氷点下になることがあり、凍結が長引く。

- 積雪量次第ではチェーン携行が安心。規制・ゲート閉鎖の可能性も念頭に。

- 事故や除雪作業で“一本道の長時間足止め”が起きうる。

共通のコツ(主要国道を走る前に)

- “昼間優先”:放射冷却が強い早朝・夜間は避ける。橋・トンネル出入口・日陰は特に用心。

- 装備は過剰なくらいで:スタッドレスタイヤ+チェーン携行が基本。慣れない凍結路でのノーマルタイヤは不可。

- 脇道に入らない:国道は除雪・融雪剤が優先される一方、脇道は未処理で凍結しているケースが多い。無理なら引き返す。

- 最新情報の確認:出発前に道路情報・ライブカメラをチェック。気象急変に備え、代替ルートも想定する。

第3節|富士スバルライン・富士山スカイラインの冬季規制

冬季はゲート閉鎖・夜間通行止め・チェーン規制などが発生しやすい道路です。観光計画の前に「開放期間・時間帯・規制種別」を必ず確認しましょう。

3-1 富士スバルライン(山梨県側・有料道路)

- 冬季は夜間閉鎖や気象状況による臨時通行止めが起こりやすい道路です。料金所手前でチェーン装着が必要になる場合もあります。

- 五合目方面は通行期間が限定される年もあるため、「開放中か」「時間帯規制があるか」を事前に確認してから出発を。

チェック先(例)

- 公式の道路情報・運行情報(有料道路の案内ページ/県の道路規制ページ など)を最新に。

3-2 富士山スカイライン(静岡県側)

- 高所区間の凍結や雪崩危険が想定され、冬期閉鎖(登山区間)や時間帯規制になることがあります。

- 天候急変時は臨時のゲート閉鎖が入るため、代替ルート(国道139号経由など)も計画に入れておくと安心です。

チェック先(例)

- 静岡県の道路・登山区間の冬季閉鎖に関する案内ページや自治体の告知。

3-3 事前確認のポイント(共通)

- 開放状況:通行可否/時間帯(夜間閉鎖の有無)/区間別規制

- 装備条件:チェーン携行・装着指定、スタッドレス前提の規制など

- 気象条件:風雪・凍結・視界不良の見込み(ライブカメラと合わせて確認)

- 代替ルート:閉鎖・事故・除雪作業に備えて主要国道へ回避できる計画を持つ

3-4 使い分けのコツ

- 観光優先の日:午前中は様子見→気温の上がる昼間に五合目方面を狙う(閉鎖・強風時は無理せず中止)。

- 撮影目的の日:夜明け前後は路面が最も冷えるため、まずは国道のライブカメラで路面と気温を確認。危険なら日中に計画変更。

3-5 ミニチェックリスト

- 公式の通行情報ページをブックマーク

- スタッドレス+チェーン携行(装着練習済み)

- 燃料満タン/防寒具/スコップ・牽引ロープ・ブースター

- 少しでも不安なら引き返す・待機する判断を最優先に(自己責任の原則)

第4節|必須の雪装備と車両準備

冬の富士山周辺を安全に走るための“最低ライン”は、スタッドレスタイヤ+チェーン携行です。さらに燃料・防寒・救援ツールまで含めた総合装備を整えておきましょう。

4-1 タイヤ:スタッドレスは「前提装備」

- スタッドレスタイヤを装着して走るのが基本。ゴムが柔らかく、低温でも路面を捉えやすい。

- シーズン前に溝の深さと製造年を点検(年数が経つと性能低下)。必要なら買い替え。

- ノーマルタイヤは不可。降雪がなく見た目が濡れ路面でも、早朝・夜間は薄い凍結(ブラックアイス)が発生しやすく、非常に危険です。

4-2 チェーン:携行は“保険”、装着は“条件”

- 急な降雪・チェーン規制、急勾配・日陰の再凍結などに備えて必ず携行。事前に装着練習を。

- 料金所手前やゲートで装着指示が出る場合もある(富士スバルライン等)。規制・表示に従うこと。

4-3 補助装備:凍結・停滞に強くなる“持ち物”

- スコップ、牽引ロープ、ブースターケーブル(スタック・バッテリー上がり対策)

- 防寒具・手袋・カイロ、毛布、長靴(作業・待機の寒さ対策)

- 懐中電灯、スマホ充電器、非常食・飲料(夜間・渋滞・通行止めの長時間化に備え)

- ガソリン満タンを基本に計画(低温時は燃費悪化・待機増)。

4-4 出発前チェック(クイック表)

- タイヤ:スタッドレスの溝・年式OK?空気圧は適正?

- チェーン:サイズ適合+装着練習済み?車載済み?

- 積載:スコップ/ロープ/ブースター/防寒具/ライト/飲料・非常食/充電器。

- 燃料:満タンスタート、山岳区間前に補給。

- 情報:国道の道路情報・ライブカメラ・規制(ゲート閉鎖/チェーン規制)を最新化。

4-5 迷ったら“引き返す勇気”

装備が万全でも、降雪直後・夜間早朝・日陰や橋上ではリスクが上がります。少しでも不安があれば無理をしない——「自己責任の原則」に基づき、引き返す・待機する判断を最優先に。

第5節|危険な時間帯・状況と回避のコツ

冬の富士山周辺は、時間帯と場所で路面リスクがガラッと変わります。ここでは「いつ・どこで危ないか」と「どう避けるか」をコンパクトにまとめます。

5-1 危険が高まる時間帯

- 夜間・早朝:放射冷却で路温が急低下。無雪でもブラックアイス(見えない薄い凍結)が出やすい。移動は日中優先が基本。

- 降雪直後〜除雪直後:排雪が追いつかない/濡れ路面が再凍結しやすい。走行可でも速度は落として。

5-2 危険ポイント別の注意

- 日陰・樹林帯:終日気温が上がらず氷が残りやすい。コーナー入口は特に減速を早めに。

- 橋の上・トンネル出入口:冷気にさらされ凍結しやすい“点状凍結”。直前ブレーキは避け、手前で十分減速。

- 湖畔・高標高帯(精進湖・本栖湖周辺など):風で表面が磨かれツル面になりやすい。見た目が濡れでも凍結を疑う。

- 渋滞列・わだち:除雪後でも轍(わだち)に氷が残ることあり。ハンドルを急に切らない。

5-3 回避のコツ(運転操作)

- スピードは“凍結前提”で控えめに、車間はいつもの2〜3倍。

- 急ブレーキ・急ハンドル・急加速の“三つの急”を避ける。直線で減速、カーブはノーブレーキで一定速が基本。

- 下り坂は早めのエンジンブレーキで“速度作りすぎ”を防ぐ。凍結疑いはブレーキを踏まずにペダルオフで姿勢を保つ。

- タイヤのグリップ感を常に確認(停止前の微低速で軽くブレーキ→ABS作動の有無など)。兆候があればその先は“凍結路”扱い。

5-4 走行判断のミニフロー

- ライブカメラ/道路情報で路面・規制を確認(出発前・途中も)。

- 日中へ計画変更できないか検討(夜明け前後は最も危険)。

- 主要国道を優先(除雪・融雪剤の散布が早い)。脇道は極力回避。

- 現地で不安を感じたら引き返す/待機(自己責任の原則)。

5-5 まとめ(この章の要点)

- 危険時間帯は夜間・早朝・降雪直後。移動は日中に寄せる。

- 危険地点は日陰・橋・トンネル出入口・湖畔の高標高帯。見えない氷を想定。

- 三つの急を避ける/大きな車間/直線で減速で、滑りやすい局面を回避。

第6節|脇道・山岳道路のリスク

主要国道は除雪や融雪剤の散布が優先されますが、脇道や山岳道路は処理が遅れがちで、同じエリアでも路面状況がまったく違うことがあります。無理に近道を狙うより、国道優先・遠回り容認が安全です。

6-1 国道と脇道の“除雪格差”

- 国道(本線):国土交通省の管理で除雪・融雪剤の散布が優先。路面状態は比較的安定。

- 脇道:日陰が多く凍結が長引く/未処理区間が残るケースが目立つ。国道に雪がなくても、脇道に入った途端に“グシャ雪・ツル面”ということも。

対処:目的地が脇道の先でも、国道区間を最大化して到達距離を短くする。悪化していれば引き返す勇気を。

6-2 山岳道路の“残り氷”と急勾配

樹林帯や峠前後は日射が弱く、圧雪→再凍結が起きやすいゾーン。急勾配+カーブが重なるため、スタッドレスでもスリップ事例が発生します。とくに国道300号(本栖みち)/358号(精進湖線)は、積雪次第で通行困難や規制が出ることを念頭に。

対処:上りは早めの低速一定走行、下りは早めのエンジンブレーキ。コーナー手前で十分減速し、三つの急(急ブレーキ・急ハンドル・急加速)は封印。

6-3 除雪直後・ゲート閉鎖の読み方

除雪後でも濡れた路面が再凍結することがあるほか、事故処理や降雪量によってはゲート閉鎖や長時間の足止めが生じます(一本道区間に多い)。計画段階で代替ルートを用意し、リアルタイム情報を確認してから進入を。

6-4 判断基準(ミニチェック)

- 脇道に雪影/日陰が連続 → 入らない・戻る。

- 峠区間で気温低下・風強い → ツル面想定で速度さらに落とす。

- 除雪車・作業表示 → 追越し厳禁、充分な車間で待機。

- 不安を感じた → 即時Uターンや安全地帯で待機(自己責任の原則)。

6-5 ルート設計のコツ

- 国道優先・昼間走行を基本に、山岳区間は最短距離で抜ける。

- ライブカメラ・道路情報で“今の路面”を確認してから進入。ダメならその場で計画Bへ。

第7節|リアルタイム道路情報の活用

冬の路面は“今この瞬間”で変わります。出発前→走行中→到着まで、段階ごとに最新情報を取り込みながら安全側に判断しましょう。

7-1 基本フロー(出発前→走行中)

- 出発前:主要ルート(国道137/138/139/300/358)と代替ルートの通行可否・規制種別(チェーン規制/ゲート閉鎖/夜間通行止め)を確認。

- 直前:目的区間のライブカメラで「路面が乾いているか/濡れか/積雪・再凍結」を目視チェック。

- 走行中:渋滞・降雪・事故情報をカーナビ/地図アプリで随時更新し、危険なら日中走行へ変更または引き返す。

7-2 情報ソース(なにを見る?)

- 国の道路情報:国土交通省の道路情報・路線ページ(規制、除雪方針の確認に有用)。

- 都道府県・自治体:山梨県・静岡県の道路規制情報や、富士山周辺自治体の通行案内(富士スバルライン/富士山スカイラインの運用含む)。

- ライブカメラ:山中湖・富士吉田・主要国道沿いのカメラで、路面の色・交通量・降雪の様子を即時確認。

- カーナビ/地図アプリ:GoogleマップやYahoo!カーナビで、渋滞・事故・通行止めの更新を継続監視。

7-3 ライブカメラの見方(実用メモ)

- 濡れ路面=安全とは限らない:夜明け前後は濡れが薄い氷に変わることがある。タイムスタンプと気温を合わせて判断。

- 日陰区間・橋上を優先チェック:映像で影や橋面が暗く見える場所は再凍結の温床。そこを通る時間帯をずらす。

- 風の影響:湖畔(精進湖・本栖湖など)は表面が磨かれた“ツル面”に見えることがあるので慎重に。

7-4 規制情報の読み解き

- チェーン規制:スタッドレスでもチェーン装着指示が出る場合あり(料金所・ゲート手前で案内)。

- 夜間閉鎖/臨時閉鎖:富士スバルライン/富士山スカイラインは天候急変で即時クローズがあるため、代替ルートを必ず用意。

- 除雪直後:映像や通報で“通れる”となっても、濡れ→再凍結の時間差に注意。速度を抑えて進入。

7-5 走行中のチェック習慣

- 渋滞列では待ちながら更新(規制や事故処理の進捗を確認)。

- 峠区間の直前で再確認(ライブカメラ+最新規制)。ダメならUターンや主要国道へリルート。

- 不安を感じたら中止:自己責任の原則で、待機・撤退を優先。

第8節|自己責任の原則と安全運転の心得

冬道では「装備・情報・判断」を自分で整え、無理をしないことが最も大切です。本記事は安全走行のための一般的なガイドであり、最終的な走行可否やルート選択はドライバー自身の判断(自己責任)で行ってください。少しでも不安を感じたら、引き返す・待機するなど保守的な選択を。

8-1 原則(まずここだけ)

- 装備が整わない日は走らない:スタッドレスタイヤ前提+チェーン携行。

- 情報が曖昧なら様子見:ライブカメラ・道路規制を“いま”の情報で再確認。

- 判断に迷ったら撤退:夜間・早朝や降雪直後は特にリスク高。計画を日中へ切り替える。

8-2 リスク評価の考え方(STOPラインの例)

- 脇道の先が日陰・圧雪・未除雪 → 入らない/国道へ戻る。

- 峠区間で気温急低下・風強い → ツル面(ブラックアイス)を想定し、目的地を変更。

- 規制やゲート閉鎖の予告 → 代替ルートへ即時リルート。

8-3 走り方の基本(安全運転の心得)

- 速度は控えめ/車間は2〜3倍。カーブ手前で十分に減速し、コーナーは一定速で通過。

- 三つの急を封印:急ブレーキ・急ハンドル・急加速はしない。下りはエンジンブレーキ主体。

- 濡れ路面=安全ではない:夜明け前後は“濡れ”が薄氷に変わる。橋上・トンネル出入口・樹林帯は特に注意。

- 主要国道を優先:除雪・融雪剤散布が早い。本線から外れると一気に難度が上がる。

8-4 トラブル発生時の考え方

- スタックの兆候(空転・登坂で失速)を感じたら、無理に踏まず、安全な場所に退避し体勢を立て直す。

- 長時間の足止めも想定:事故処理や除雪作業での待機に備え、燃料・防寒・飲料を確保。

第9節|まとめ

冬の富士山周辺ドライブは、装備(スタッドレス+チェーン)× 情報(規制・ライブカメラ)× 判断(無理をしない)の三本柱で安全性が大きく変わります。迷ったら昼間優先・国道優先・引き返す勇気。この基本だけで多くのトラブルを避けられます。

要点ダイジェスト

- 主要国道のクセを理解:

137(御坂峠)=峠部の凍結、138(山中湖〜須走)=渋滞+点状凍結、139(富士パノラマ)=高標高帯のブラックアイス、300/358(本栖みち・精進湖線)=急勾配&日陰の再凍結。 - 富士スバルライン/富士山スカイラインは冬季規制・夜間閉鎖が入りやすい。出発前に公式の通行情報を必ず確認。

- 装備は“過剰でちょうど良い”:スタッドレス前提+チェーン携行、燃料満タン、防寒・救援ツールも。ノーマルタイヤは不可。

- 脇道は別世界:国道は除雪・融雪剤が早い一方、脇道は未処理・日陰凍結が残りがち。近道狙いは禁物。

- 常に“今”を確認:規制・気象は刻々と変化。ライブカメラと道路情報で直前・走行中も更新。

- 自己責任の原則:不安を覚えたら中止・撤退。計画B(主要国道・日中帯)を常に用意。

出発前チェック(保存版)

- タイヤ:スタッドレスの溝・年式・空気圧を確認/チェーンはサイズ適合+装着練習済み。

- 装備:スコップ/牽引ロープ/ブースター/防寒具・手袋・毛布/ライト/飲料・非常食。燃料は満タン。

- 情報:通行規制・夜間閉鎖・チェーン規制とライブカメラを確認。代替ルートも事前に決めておく。

走行中の心得

- 速度控えめ・車間2〜3倍・三つの急(急ブレーキ/急ハンドル/急加速)禁止。橋上・トンネル出入口・日陰は凍結前提で。

- 夜明け前後や降雪直後はリスク増。昼間走行へ切り替え、ダメなら引き返す。

参考文献・参考情報一覧

国の道路情報・交通情報

- 国土交通省「道路情報提供システム」:

https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/ - 国土交通省「道路交通情報(ポータル)」:

https://www.mlit.go.jp/road/sum-traffic.html - 日本道路交通情報センター(JARTIC)道路交通情報マップ:

https://www.jartic.or.jp/map/

県・自治体の規制情報(富士山周辺)

- 山梨県「道路規制情報」:

https://www.pref.yamanashi.jp/dourokisei/ - 山梨県「県営林道 通行規制情報」:

https://www.pref.yamanashi.jp/rindoujyouhou/ - 静岡県「道路通行規制情報提供システム」:

https://douro.pref.shizuoka.jp/

山岳観光道路(専用路)の通行情報

- 富士スバルライン(山梨県道路公社)公式:

https://tollgate.securesite.jp/wp/road/subaruline/ / 営業状況:

https://tollgate.securesite.jp/wp/state.php - 富士山スカイライン(静岡県・富士山登山道周辺の道路情報):

https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/doro/fujisandoro/1029307.html - 富士登山オフィシャルサイト(マイカー規制案内・各ルート):

吉田ルート/富士スバルライン:https://www.fujisan-climb.jp/access/mycar_control_fujisubaru.html /

富士宮ルート/富士山スカイライン:https://www.fujisan-climb.jp/access/mycar_control_fujisansky.html

ライブカメラ(路面・天候の即時確認)

- 国土交通省 甲府河川国道事務所「みちカメラ」インデックス:

https://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/michi_camera/index.htm - 国道139号本栖ライブカメラ | 山梨県富士河口湖町本栖:

https://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/livecamera/michi/motosu.html - 国道139号精進ライブカメラ | 山梨県富士河口湖町精進

https://livecamera.fujiyamasan.com/yamanashi-fujikawaguchiko-shoji-r139.html - 国道139号小立南交差点ライブカメラ | 山梨県富士河口湖町小立

https://livecamera.fujiyamasan.com/yamanashi-fujikawaguchiko-kodachiminami-intersection.html - 国道139号河口湖ショッピングセンターBELLライブカメラ | 山梨県富士河口湖町船津

https://livecamera.fujiyamasan.com/yamanashi-fujikawaguchiko-funatsu-bell.html - 国道139号(静岡県富士宮市)ライブカメラ:

https://livecamera.fujiyamasan.com/r139-fujinomiya.html - 山中湖観光協会 公式ライブカメラ:

https://lake-yamanakako.com/zekkei - 富士登山オフィシャル「今日の富士山|ライブカメラ」:

https://www.fujisan-climb.jp/todays/livecamera.html

地図・ナビアプリ(渋滞・規制の把握)

- Google マップ:交通状況の表示方法(公式ヘルプ)

https://support.google.com/maps/answer/6337401?hl=ja - Yahoo!カーナビ:公式サイト

https://carnavi.yahoo.co.jp/promo/

気象(警報・気温・降雪など)

- 気象庁「警報・注意報」:

https://www.jma.go.jp/bosai/warning/ - 気象庁「アメダス」:

https://www.jma.go.jp/bosai/amedas/ - 気象庁「防災情報(総合)」:

https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html