第1節|富士山周辺に多い鹿の出没と事故の現状

富士山麓は青木ヶ原の樹海や高原エリアなど森林が広く、野生のシカが多く暮らす地域です。推定では1万頭以上が生息しており、観光や通勤で走る一般道でも目撃される機会が少なくありません。

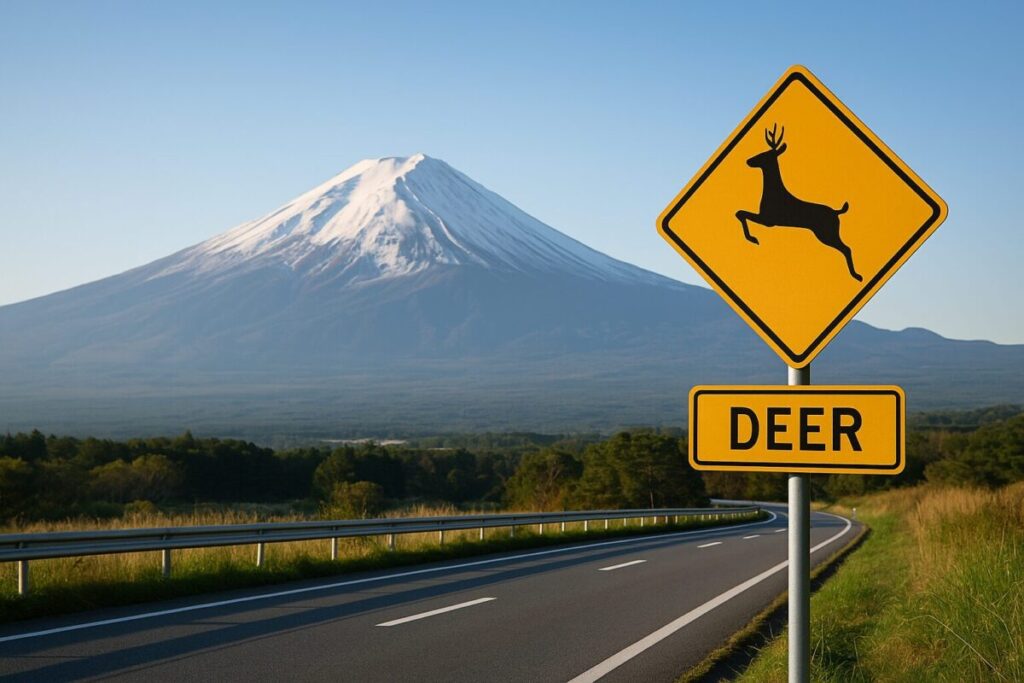

中でも、国道469号・139号・138号、静岡県道・山梨県道71号(富士宮鳴沢線)といった“富士山外周・高原”を走る主要ルートでは、年間を通じて鹿の出没が報告されています。ドライバーは標識や路肩の気配に注意し、時間帯によっては速度を落として走る意識が欠かせません。

さらに広く見ると、本栖湖〜精進湖〜河口湖エリアやスバルライン周辺、湖畔道路などでも出没・事故例が挙がっています。観光地特有の“見通しのよい直線と林間のカーブが混在する道路環境”が続くため、「大丈夫だろう」と油断しやすいのもリスク要因です。

鹿との衝突(ロードキル)は車側の被害も大きいのが特徴です。鹿は成獣で大型になり、ぶつかった際はボンネットやライトの破損、場合によってはエンジンルームに達する損傷につながることがあります。軽自動車や小型車では特に注意が必要です。

観光で訪れる方の中には「鹿は見られたらラッキー」という感覚の方もいますが、富士山周辺の道路では“いつ現れてもおかしくない”身近なリスクです。まずは「出没が多い地域である」ことを前提に、次節以降で危険な時間帯・季節や、衝突を避ける運転ポイントを押さえていきましょう。

第2節|なぜ鹿との衝突は危険なのか

富士山麓で見かけるニホンジカは成獣で大型です。目安としてオスは約80〜130kg、メスでも50〜80kgに達することがあり、車とぶつかった際のエネルギーは小動物とは比べものになりません。結果としてボンネットやライトの破損、場合によってはエンジンルームまで達する大きな損傷になることがあります。軽自動車や小型車は特に被害が大きくなりがちです。

衝突時の衝撃は、“硬い壁にぶつかる”のに近い感覚と表現されることもあります。速度が出ているほど、車側の変形や乗員への荷重が増え、人身事故に発展するリスクがあります。エアバッグ作動やフロントガラスの破損に至るケースも想定されます。「車は壊れるし、人も危ない」—これが鹿との衝突の本質です。

一方で、猫などの小動物との接触は車側の損傷が軽微に済むことが多いですが、鹿は体格と体重が桁違い。同じ「飛び出し」でも、ドライバー・同乗者の被害につながりやすいことを強く意識してください。

加えて、鹿は予測しづらい動きをする動物です。進路を急に変えたり、群れで続けて横断することも珍しくありません。1頭が通過した直後に2頭目・3頭目が現れることがあるため、“1頭だけ”に見えても危険は去っていないと考えるのが安全です。

こうした理由から、富士山周辺では「鹿はいつでも飛び出すかもしれない」前提での運転が不可欠です。次節では、出没しやすい時間帯と季節を押さえ、危険が高まる条件を具体的に確認していきます。

第3節|鹿が出没しやすい時間帯と季節

富士山周辺で鹿の飛び出しが増えるのは、時間帯と季節が大きく関係します。運転前に「いつ危ないか」を知っておくと、減速やライト操作などの判断が早くなります。

危険な時間帯

- 早朝(薄明)・日没前後・深夜は、鹿の活動が活発で飛び出しが増えます。特に夜間は道路の中央に立ち止まっていることもあり、発見が遅れると回避が難しくなります。

- 夜はヘッドライトの反射で鹿の目が光って見えることがあります。遠方で不自然な“二つの光”や反射に気づいたら、すぐ減速して状況確認を。

危険な季節

- 秋(10〜12月)の繁殖期は個体の移動が増え、事故が急増します。

- 春(5月前後)も注意。妊娠中や子連れで動きが鈍い個体が路上に出ることがあり、回避が難しくなります。

視界不良と地形の要因

- 霧や薄明は発見が遅れやすく、国道469号など霧の多い高原道では危険度が上がります。スピードは余裕をもって。

ワンポイント

- 「この時間帯・季節はいつ出てもおかしくない」と意識し、見通しの悪い区間ではこまめに減速。ライトの使い分け(第5節)と合わせて、早めの発見・早めのブレーキにつなげましょう。

第4節|特に注意すべき道路と地点

富士山麓は「森が迫る区間」「見通しのよい直線」「湖畔沿いのカーブ」が交互に現れるのが特徴で、鹿の横断リスクが高い場所が点在します。とくに次の主要ルートでは、年間を通じて出没報告が多いため、標識を見かけたら速度を落として慎重に走りましょう。

国道469号(富士宮〜御殿場)

- 標高差があり霧が出やすい高原道。視界が急に悪化し、発見が遅れると回避が難しくなります。直線でも油断せず、林縁・法面の影を“動物の気配”として見る意識づけを。

- 森林が道路に近い区間は横断が起こりやすい傾向。「鹿注意」標識を見たら、まず減速。

国道139号(朝霧高原〜本栖湖・精進湖方面)

- 高原の放牧地や樹林帯が連続し、夜間・薄明の横断が多いルート。湖沼周辺はカーブが続き、見通しが効きにくいので慎重に。

国道138号(須走〜御殿場)

- 富士スバルライン接続エリアに近く、観光車の通行が多い時間帯は追突の二次リスクも。前走車が急減速したら、後続へのハザード点灯で注意喚起。

静岡・山梨県道71号(富士宮鳴沢線)

- 森が道路際まで迫る狭路が点在。カーブ出口での飛び出しに備えて、見通しの悪い箇所は“先に減速”が基本。

その他:湖畔周遊道路・スバルライン周辺

- 湖畔のカーブ/橋梁付近/沢筋の出入口は、動物が行き来しやすい“通り道”になりがち。1頭通過後も2頭目・3頭目に備えて減速を継続。

ワンポイント

「標識を見たら“必ず減速”」を習慣化。路肩の影・不自然な反射や“二つの光(眼の反射)”に気づいたら即座に速度を落として様子を見るのが安全です。

第5節|衝突を防ぐための運転ポイント(速度管理は30〜60km/h目安)

富士山麓の道路は「見通しのよい直線」と「森が迫るカーブ」が交互に現れます。“いつ鹿が出てもおかしくない”前提で、以下のポイントを徹底しましょう。

1) 速度管理:状況に応じて制限速度(30〜60km/h)に

- 基本は制限速度の範囲内で、林縁や標識の多い区間・夜間・霧では減速。見通しのよい区間でも制限速度を上限に「余裕速度」を保つのが安全です。

- 理由:ロービームで見える距離は概ね約40m。60km/hでは発見から停止までがタイトになり、“見えてからでは間に合わない”状況が起きやすくなります。スピードは先に落とすのが鉄則。

2) ライトの使い分け:遠くを照らして早期発見

- ハイビーム:対向車や前走車がいない場面では積極的に使用し、鹿の“目の反射”を遠方で捉える。

- ロービーム切替:対向車が近づいたら即ロービームへ。安全とマナーの両立を。

- 不自然な二つの点光・反射を見たら、動物の眼か障害物の可能性。まず減速して様子を見る。

3) 観察のコツ:路肩・法面・林縁を“面”で見る

- 鹿は突然進路を変えることがあり、1頭のあとに2頭目・3頭目が続くのも珍しくありません。1頭をやり過ごしても減速を継続。

- 「鹿注意」標識を見たら必ず減速。標識は出没が多いエリアの合図です。

4) 近くで見かけたら:徐行+後続車への合図

- 急ハンドル・急ブレーキは避け、徐行して距離をとる。後続車にはハザードで注意喚起。

- クラクションは逆効果になる場合も。驚いて不規則に飛び出すことがあります。

5) 霧・夜間は“さらに一段”スピードダウン

- 国道469号など霧が出やすい高原道では、できる限り減速してブレーキ余地を確保。直線でも油断せず、ライトと視線移動をこまめに。

ポイントまとめ

① 速度は制限速度(30〜60km/h)のレンジを守り、暗所・霧では先に落とす。

② ハイビームで遠方確認、対向時はロービーム。

③ 二つの点光=減速サイン。

④ 標識を見たら必ず減速。

⑤ 徐行+ハザードで後続に知らせる。

すべては「先に減速」から始まります。

第6節|衝突が避けられないときの対処

「もう止まりきれない」と判断したら、車のコントロールを失わないことが最優先です。パニックでの急操作は、対向車線への逸脱やガードレール衝突など二次事故につながります。以下を落ち着いて実行してください。

1) 急ハンドルは禁物、車線維持で強く減速

- ハンドルはまっすぐ保持し、ブレーキをしっかり踏んで減速(ABS作動は問題ありません)。無理な回避は禁物です。

- 1頭の横断の直後に2頭目・3頭目が続くことがあります。視界の端まで注意を配り、減速を継続。

2) 衝突後:姿勢を立て直し、安全な場所へ

- 衝突しても、まず車体の姿勢を保って減速・停車。可能なら路肩の安全地帯へ移動し、ハザードを点灯します。

- 夜間や霧では、停車後も後続への注意喚起を最優先(ライト・ハザードで可視性を確保)。

3) 乗員の安全確保

- シートベルトは最後まで外さないでください(減速中や二次衝撃に備えるため)。

- 停車後は車外にむやみに出ないのが基本。路上に倒れた鹿を避けようとして二次被害を招くケースがあります。

4) エンジン停止と状況確認

- 異臭・煙・液漏れ(ラジエーター液など)があればエンジンを停止。可能なら発炎筒や三角停止板を設置して可視性を上げます。

要点

- 回避より制動。急ハンドルNG・車線維持・強いブレーキ。

- 停車後は後続への合図と乗員の安全確保を最優先。

- 無理な接近や移動はしない。状況が落ち着いてから通報・手配へ。

第7節|もし鹿と衝突してしまったら(通報・保険・実務手順)

まずはあなたと同乗者の安全確保が最優先です。落ち着いて、次の順に対応しましょう。

1) 現場の安全を確保

- ハザード点灯・可能なら路肩へ移動・停車し、後続車への被視認性を確保します。夜間や霧では特に徹底してください。

- 無理に動物へ近づかないでください。二次事故や反撃の危険があります。

2) 通報(人身→119/110、物損→110)

- けが人がいれば119(救急)→110(警察)の順で通報。物損のみでも110へ通報して事故の扱いを依頼します。保険対応に事故証明が必要になる場合があります。

3) 二次被害の防止

- 道路上に動物や破片が残っていると危険です。110に状況を伝えたうえで、道路管理者にも連絡が必要なケースがあります。道路緊急ダイヤル #9910が有効です。

4) 保険・レッカー手配

- 加入保険のロードサービスやレッカーを手配。警察の到着・指示に従い、必要に応じて搬送先を決めます。事故証明の取得を忘れずに。

5) 記録を残す(後日の手続きに重要)

- 場所(路線名・キロポスト・目印)/日時/走行方向/天候・路面/速度レンジをメモ。

- 車両損傷・路面状況・標識などを写真やドラレコで保存。

6) 地域への情報提供(任意)

- 富士山周辺では、ロードキルの発生地点情報を集める活動が行われています。安全確保と警察対応後、該当団体(例:富士山アウトドアミュージアム等)の調査協力も検討できます。

要点まとめ

① まず安全確保(ハザード・路肩)/② 110通報(人身は119→110)/③ #9910で道路管理側へ共有/④ 保険・レッカーを手配/⑤ 証跡を記録/⑥ 余裕があれば地域のロードキル調査に協力。

第8節|まとめ:富士山ドライブは「かもしれない運転」と“先に減速”

富士山麓は、野生のシカが身近に暮らす道路環境です。国道469号・139号・138号、県道71号などでは年間を通じて出没があり、特に早朝・日没前後・深夜にリスクが高まります。まずは「いつ飛び出してもおかしくない」を前提に運転しましょう。

事故を防ぐコアは“先に減速”です。夜間や霧では30〜60km/hのレンジで余裕速度を確保し、ハイビームで遠方の反射(鹿の目)を確認、対向車が来たらロービームへ。「鹿注意」標識=必ず減速を合図にし、路肩・林縁・法面を“面”で観察するのが安全です。

1頭を見ても減速を続けることも重要です。鹿は群れで続けて横断することがあり、進路を急に変えることもあります。無理な回避は二次事故の原因に。危険を感じたら車線維持+強い減速を優先し、ハザードで後続へ知らせましょう。

万一衝突してしまったら、安全確保→110通報(人身は119→110)→#9910の順で落ち着いて対応を。事故証明は保険手続きでも重要です。余裕があれば、地域のロードキル調査にも協力できます。

合言葉

「焦らず・飛ばさず・譲り合い」。富士山の美しい景色は、ゆとりの速度でこそ安全に楽しめます。

第9節|参考情報一覧(出典・参照・関連リンク)

行政・公的機関

- 環境省 関東地方環境事務所「ロードキル問題について」

https://kanto.env.go.jp/blog/page_00090.html - 国土交通省 中部地方整備局「道路緊急ダイヤル(#9910)」

https://www.cbr.mlit.go.jp/road/9910/ - 山梨県 県土整備部 道路管理課「山梨県道路規制情報」

https://www.pref.yamanashi.jp/dourokisei/ - 静岡県 交通基盤部 道路保全課

https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1003451/1041047/1029301.html - 警察庁 交通局

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/index.html

安全運転・交通関連情報

- JAF Mate Online「秋冬は特に注意!シカと車との衝突事故」

https://jafmate.jp/safety/accidentfile_20231001.html - 日本自動車連盟(JAF)「ロードサービス救援データ」

https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/road-service-report - 日本損害保険協会「動物との接触事故に関するデータ」

https://www.sonpo.or.jp/

研究・報道・教育資料

- 北海道開発局「エゾシカ衝突事故マップ」

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kouhou/ud49g7000000yu1b.html - 在デトロイト日本国総領事館「生活・安全情報:鹿との衝突に注意」

https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00437.html - 山梨日日新聞「富士山麓で鹿の飛び出し事故相次ぐ」

https://www.sannichi.co.jp/ - 静岡新聞「朝霧高原で鹿の衝突事故、観光客も注意を」

https://www.at-s.com/ - 富士山アウトドアミュージアム「富士山周辺のロードキル調査報告」

https://fomuseum.jp/ - 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター「ニホンジカの生息動向」

https://www.nies.go.jp/biology/

現地観光・地域情報

- 富士宮市観光協会「富士宮市観光協会公式サイト」

https://fujinomiya.gr.jp/ - 山梨県観光連盟「富士北麓地域の安全運転・観光案内」

https://www.yamanashi-kankou.jp/