- 第1節:概要

- 第2節:ゆで落花生とは?(煎り落花生との違い)

- 第3節:発祥・歴史(いつ頃/なぜ富士宮で広まったか)

- 第4節:富士山麓の“おいしさの理由”(土壌・気候)

- 第5節:品種ガイド ― ジャンボ/普通サイズ/しなす(若どり)

- 第6節:シーズン・時期(いつからいつまで?)

- 第7節:買える場所(直売所・道の駅・通販)

- 第8節:選び方(良品の見分け方)

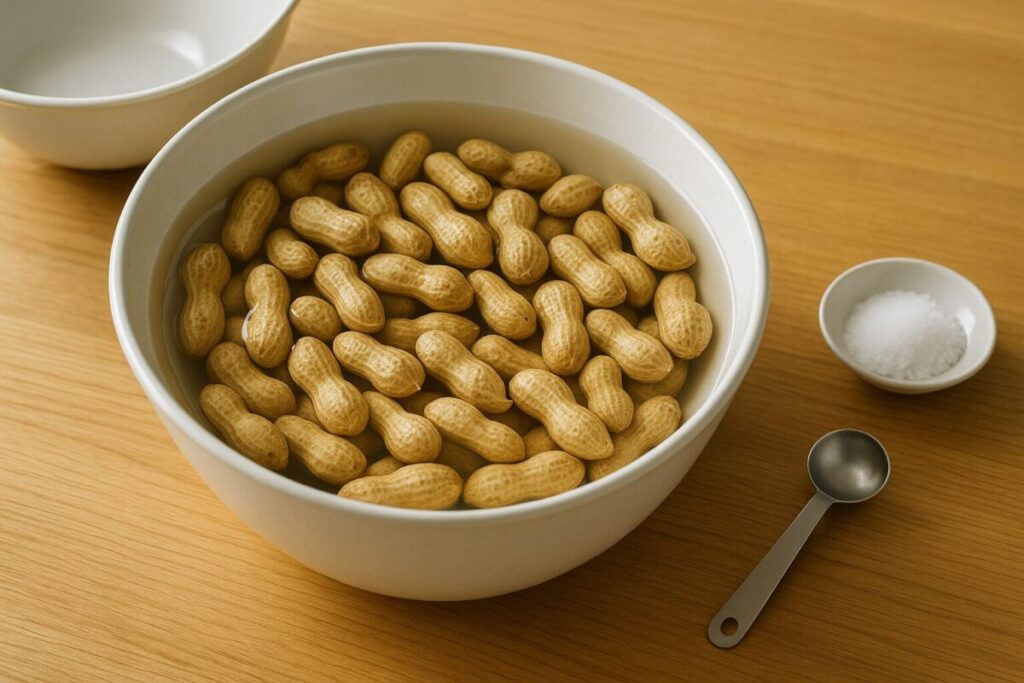

- 第9節:下ごしらえ(選ぶ・洗う・塩水に少しつける)

- 第10節:基本の茹で方(鍋)

- 第11節:時短の茹で方(圧力鍋)

- 第12節:味付けの最適解(塩味を均一に入れるコツ)

- 第13節:保存(冷蔵・冷凍・真空パック)

- 第14節:食べ方(基本&“しなす”ならでは)

- 第15節:アレンジ・活用(副菜・主食・おやつ)

- 第16節:郷土料理・給食とのつながり

- 第17節:価格感・サイズ感(目安)

- 第18節:よくある質問(FAQ)

- 第19節:旅行前チェックリスト(旬・直売所・持ち帰り)

- 第20節:まとめ

- 第21節:参考文献・参考リンク(URL付き)

- 付録

- 富士宮のゆで落花生の関連動画

第1節:概要

- ゆで落花生とは?

生の殻付き落花生を塩ゆでで味わう富士宮の秋の定番。煎り落花生とは食感も香りも別物で、しっとり&ホクホク、ほんのり甘いのが特徴です。 - 一番おいしい時期

8〜10月(最盛期は9月)。鮮度が命なので、直売所や道の駅で“朝採れ”を見つけたら即ゲットが正解。 - 品種と呼び名のキホン

大粒でゆで向きの「おおまさり」が人気。未成熟でやわらかい莢(さや)の実は地域で「しなす」と呼ばれ、瑞々しさが魅力です。 - まずはこれだけ覚えて茹でる

- 泥を落としてよく洗う → 2) 塩分2〜3%の湯で40〜90分(粒の熟度で調整) → 3) ゆで汁ごと自然に冷ますと塩味が均一に入る。

時短なら圧力鍋で加圧数分+自然減圧。仕上がりは“指で潰してほろり”が目安。

- 泥を落としてよく洗う → 2) 塩分2〜3%の湯で40〜90分(粒の熟度で調整) → 3) ゆで汁ごと自然に冷ますと塩味が均一に入る。

- 買い方のコツ

殻の網目がくっきり、ずっしり重いものを。午前中に行くと良品に出合いやすい。クルマ旅なら保冷剤+クーラーバッグを用意。 - 保存の正解

当日〜翌々日までなら冷蔵。長く楽しむならむき実で冷凍(小分け)。食べる時は自然解凍、味が弱ければ塩少々で温め直し。 - 食べ方のツボ

できたては温かいまま、冷やしても◎。しなすは殻からちゅるっと吸い出す食べ方が美味。副菜やおつまみに最適です。 - 編集部の推しポイント

「最盛期の朝に直売所」「おおまさり×圧力鍋で失敗知らず」「殻むき冷凍で通年の楽しみ」。まずは塩だけで、素材の甘みを堪能しましょう。

第2節:ゆで落花生とは?(煎り落花生との違い)

定義

- ゆで落花生:収穫したての生の殻付き落花生を、塩を加えた湯で茹でる食べ方。収穫後すぐの鮮度が命。

- 煎り落花生:乾燥させた実を殻ごと(またはむき実で)炒る/焙煎する食べ方。日持ちを高めるために乾燥させるのが前提。

食感・風味の違い

- ゆで:しっとり、ほろほろ、ホクホク感。旨みと甘みが前面に出て塩味はやさしく浸透。香りは蒸した芋や枝豆に近い落ち着いたニュアンス。

- 煎り:カリッと香ばしい。ロースト香が強く、コクと油脂感がはっきり。噛むほどに香りが立つ“スナック的”な満足感。

使う素材と旬

- ゆでは生(未乾燥)が必須。旬(8〜10月)にしか本領を発揮しない季節グルメ。

- 煎りは乾燥豆を使うため通年楽しめる。

調理の考え方

- ゆで:殻ごと塩湯で低温〜中温でじっくり火を通し、ゆで汁で冷まして塩を均一化。粒の熟度で時間調整。

- 煎り:短時間で高温加熱して香りを引き出す。塩は焙煎後に加えることが多い。

塩味の入り方

- ゆで:殻の隙間からゆっくり浸透。冷まし過程で味が落ち着き、中まで均一になりやすい。

- 煎り:表面中心。塩を振る・和えるなど外側に味付けするのが基本。

食べる温度とシーン

- ゆで:できたて温かい/冷やしてどちらも美味。前菜・おつまみ・おやつに向く。

- 煎り:常温でポリポリ。行楽・常備おやつ・料理のトッピングに便利。

保存と扱い

- ゆで:水分を多く含むため日持ちは短め。冷蔵は数日、長期はむき実で冷凍がおすすめ。

- 煎り:乾燥品なので比較的長期保存しやすい。湿気対策がポイント。

よくある誤解・失敗防止

- 「殻があると塩が入らない?」 → しっかり時間+冷ましで中まで届く。

- 「煎りと同じ塩加減でOK?」 → ゆでは塩分2〜3%の湯が基準。外から振るよりも茹で液の濃度×時間で決まる。

- 「ゆでたらすぐ湯を捨てる?」 → 湯ごと冷ますと味ブレが少なく、しっとり仕上がる。

一言まとめ

ゆで落花生は“旬の生豆を塩で丁寧に煮含める”季節のごちそう。

香ばしさの煎り、甘みとホクホクのゆで。同じ落花生でも“別ジャンル”の美味しさです。

第3節:発祥・歴史(いつ頃/なぜ富士宮で広まったか)

概観

ゆで落花生は「乾燥・焙煎する前の生豆を塩ゆでする」素朴な調理。旬にしか味わえない“生鮮の豆料理”として、富士宮では秋の風物詩として親しまれてきました。

時系列でみる広がり

- 江戸期〜明治初期(伝承段階)

参勤交代の途上や川止め(増水で渡れない状況)の折に、生の落花生を即席で塩ゆでして食したという口伝が残ります。文献的裏付けは薄く、あくまで地域に伝わる説話的な由来です。 - 明治〜大正(栽培と食べ方の定着)

落花生の栽培が各地で広がる中、富士山麓の水はけの良い火山灰土(黒ボク土)が栽培に適し、新豆をその場で茹でて食べるスタイルが家庭に浸透。 - 昭和(戦後の食文化として)

直売所・青空市場・行商が活発になり、収穫→即販売→その日のうちに茹でるという“鮮度の循環”が確立。秋の行楽や地域行事と結びつき、季節のご馳走としての地位を固めます。 - 平成〜令和(ブランド化・多様化)

大粒でゆで向きの「おおまさり」などの品種が普及し、未成熟の若い豆=「しなす」を含む食べ分けが進行。冷凍・真空の技術普及で流通も改善し、観光客にも知られる季節グルメへ。

富士宮で広まった理由

- 地の利(栽培適地)

富士山麓の水はけ良好な土壌と昼夜の寒暖差は、豆の甘みとホクホク感を育てます。 - 鮮度勝負の食べ方

ゆで落花生は収穫直後ほどおいしい。生産地と市場が近い富士宮では、朝採れが午前のうちに店頭に並び、家庭で即茹でが可能でした。 - 生活リズムと直売文化

農家直売・朝市・道の駅などの地産地消の流通が早くから活発で、旬を逃さず買える環境が整っていました。 - 家庭の味として継承

家庭内での“ゆで方の勘”の継承が進み、塩加減・火加減・冷まし方のコツが地域に根付いたことも大きな要因です。

千葉名物との関係

全国的には千葉のゆで落花生が知られますが、富士宮の食べ方は“鮮度に寄り添うローカル実践”として独自に進化。

- 品種選び:大粒系(例:おおまさり)を積極採用。

- 食べ分け:若採りの「しなす」と完熟手前の生豆を別の体験として楽しむ。

- 調理哲学:塩水でじっくり→湯ごと冷ますことで内部までやさしく味を入れる。

現代の位置づけ

- 秋の観光コンテンツ:直売所・道の駅・収穫イベントと連動し、季節限定の“指名買い”商品に。

- 学校給食・地域食育:落花生メニューの活用で、地元の農と食のつながりを学ぶ機会にも。

- 家庭調理のアップデート:圧力鍋・電気圧力鍋など時短ツールで、失敗しにくい再現性が高まりました。

まとめ

富士宮のゆで落花生は、栽培適地×鮮度直結の流通×家庭の“茹で文化”がつくり上げた季節のごちそう。 伝承と実践が重なり、いまも秋になると必ず食べたくなる味として受け継がれています。

第4節:富士山麓の“おいしさの理由”(土壌・気候)

1) 土壌:水はけ抜群の黒ボク土(火山灰土)

- ふかふかで通気・排水性が高い火山灰由来の黒ボク土は、落花生の根が深く広がりやすい理想環境。

- 過湿を嫌う落花生にとって、余分な水がたまりにくいことは肝心。病気・豆やけのリスクを抑え、風味ののった締まりの良い実に育ちます。

- 表土が乾きやすくても、土中は適度な湿りを保ちやすい構造で、細根が張りやすく栄養吸収が安定します。

2) 気候:昼夜の寒暖差が甘みを引き出す

- 富士山麓は日中はしっかり温まり、夜はスッと涼しくなる日較差が大きい地域。

- この寒暖差が、落花生のデンプン・糖のバランスを整え、ほくほく感と自然な甘みを引き上げます。

- 秋の澄んだ空気と十分な日照が、香りの“抜け”が良いすっきりした味に寄与します。

3) 水・風の条件:根圏が健やかに保たれる

- 山麓の清冽な水系と、適度な風による圃場の乾きやすさが、根傷みやカビの発生を抑制。

- 収穫後の泥落としも水質が良いほど土臭さが残りにくく、茹で上がりの澄んだ香りにつながります。

4) “鮮度勝負”に強い地の利

- 畑→直売所→家庭の鍋までの距離が短いから、収穫から茹でまでのラグが少ない。

- 生落花生は収穫後すぐから水分と風味が抜けやすいため、同日〜数日以内の調理が理想。富士宮ではそれが当たり前の動線でかないます。

- 結果として、薄味でも豆の甘みが立つ“素材勝ち”のゆで上がりに。

5) 品種適性と作型

- 大粒でゆで適性の高い「おおまさり」などが山麓の環境と相性良好。

- 過熟前のタイミングを狙いやすい作型が組まれ、若い豆の“しなす”と充実豆の食べ分けが可能に。

- 収穫の見極め(莢の張り・網目・重量感)がしやすいのも、土の乾きやすさと天候のキレあってこそ。

6) 茹で上がりの“差”が出る科学的ポイント

- 細胞内の水分保持:山麓の環境で育った豆は細胞壁が崩れにくく、茹でてもベチャつきにくい。

- 塩の入り:均一に充実した粒は、殻の隙間から緩やかに浸透する塩分がムラなく行き届く。

- 香りのクリーンさ:圃場と水が清潔だと、茹で上がりの雑味・泥臭さが少ない。

7) 現地ならではの味に近づけるコツ(家庭向け)

- しっかり泥落とし:柔らかいブラシで殻目を洗う。

- 塩分2〜3%の湯:やや薄めに感じても冷ましながら味が入る前提で。

- “湯ごと冷ます”:鍋を保温しながら自然に温度を下げ、内部まで塩味を安定させる。

- 保存は短期勝負:当日〜2日で食べきる。長期はむき実で冷凍。

8) 失敗あるあるとリカバリー

- 過熱しすぎて皮が破ける → 火を弱め、軽い沸騰をキープ。

- 塩味が薄い/ムラ → ゆで汁の濃度を微調整し、冷まし時間を延長。

- 水っぽい → 湯上げ後に完全放冷せずに食べると水っぽく感じやすい。しっかり冷まして味を締める。

- 土臭さ → 洗い不足。下処理を丁寧に、必要なら短時間の塩水浸けで匂いを和らげる。

ひとことで:

富士山麓の土・光・水・風が、落花生の甘み・香り・食感を底上げ。そこに鮮度直結の動線が重なって、“塩だけでごちそう”になるのが富士宮のゆで落花生です。

第5節:品種ガイド ― ジャンボ/普通サイズ/しなす(若どり)

1) ジャンボ落花生(代表:おおまさり)

- 特徴:通常の2倍近い大粒サイズ。柔らかく甘みが強いので、ゆで落花生向けに広く普及しています。

- 味わい:ほくほくとした食感で、薄めの塩加減でも豆本来の甘さが際立つのが魅力。冷やしてもおいしさが長持ちします。

- 調理の目安:

- 鍋:40〜60分(熟度により調整)

- 圧力鍋:加圧10分 → 自然減圧

- ひとこと:富士宮の直売所では秋の看板商品。迷ったらまずはこれがおすすめです。

2) 普通サイズの落花生(例:ナカテユタカ、郷の香 など)

- 特徴:粒は中粒で、昔から広く栽培されてきた標準的な落花生。収量も安定しており、茹でても香りと旨みがしっかり感じられます。

- 味わい:ジャンボに比べて粒は小さいですが、塩味が入りやすく扱いやすいのが特長。甘みも十分で、家庭でのゆで落花生づくりに適しています。

- 調理の目安:

- 鍋:30〜50分

- 圧力鍋:加圧5〜8分 → 自然減圧

- ひとこと:ジャンボが出回る前から親しまれてきた定番。ゆで落花生の「原点の味」を知るならこちら。

3) しなす(若どり・未成熟豆)

- 特徴:完熟前に収穫した若い落花生で、地域によって「しなす」と呼ばれます。水分が多く柔らかいため、鮮度が命。

- 味わい:瑞々しく軽やかな甘み。殻からちゅるっと吸い出すように食べるのが地元流で、他にはない食感を楽しめます。

- 調理の目安:

- 鍋:30〜45分

- 圧力鍋:加圧3〜4分 → 自然減圧

- ひとこと:収穫直後しか味わえない希少な季節の味。直売所で見つけたら迷わず試したい一品です。

4) 早見表

| 区分 | 粒のサイズ | 塩分目安 | 鍋ゆで時間 | 圧力鍋時間 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| ジャンボ | 特大(例:おおまさり) | 2〜3% | 40〜60分 | 加圧10分 | 甘みが濃くほくほく、大人気 |

| 普通サイズ | 中粒(例:ナカテユタカ、郷の香) | 2〜3% | 30〜50分 | 加圧5〜8分 | 塩の入りが安定、定番の味 |

| しなす | 小〜中粒(未成熟) | 約2% | 30〜45分 | 加圧3〜4分 | みずみずしく柔らか、鮮度命 |

まとめ

富士宮で味わえるゆで落花生は、大粒で甘いジャンボ、扱いやすい普通サイズ、そして鮮度が命のしなすという三つの顔を持っています。直売所での選び方も「どのタイプを味わいたいか」を意識すれば失敗しません。

第6節:シーズン・時期(いつからいつまで?)

年間のざっくりカレンダー

- 8月上旬〜10月下旬:生の殻付きが出回る“ゆで落花生シーズン”

- 最盛期:9月(粒の太り・甘み・流通量が揃いやすい)

- 11月以降:生豆は急減。冷凍・真空パック品に切り替わることが多い

3タイプ別の“食べどき”

- ジャンボ(おおまさり等・特大粒)

- 9月中旬〜10月上旬が狙い目。粒が充実し、塩が入りやすい。

- 10月下旬は天候次第で終売が早まることも。

- 普通サイズ(ナカテユタカ/郷の香など)

- 8月下旬〜10月中旬に安定して入手しやすい。

- 出始め(8月下旬〜9月初旬)は瑞々しく、9月中〜後半は甘みが増す。

- しなす(若どり)

- 8月下旬〜9月上旬がピーク。回転が速く“朝どれ即売り切れ”が起きやすい。

- 天候で入荷の波が大きいので、見つけたら即購入推奨。

週・日内のリズム(買い逃がさないコツ)

- 週リズム:週末は観光客増で午前中に完売しがち。狙いは平日の午前。

- 日内リズム:開店〜11時台が最良。午後は品質落ち(乾き・重さ減少)や売り切れの可能性が高い。

天候・生育で前後するポイント

- 高温・少雨の年:出始めが早まることあり。若どり(しなす)が早期に増える。

- 長雨・低温の年:肥大が遅れ、ジャンボの最盛が後ろにズレる。

- 台風後:入荷が一時的に細る/価格が上がる場合あり。

旅行計画のためのミニチェックリスト

- 訪問月が8〜10月か(最盛は9月)

- 行きたい直売所の開店時間と定休日

- 保冷剤・クーラーバッグの準備(ドライブ旅は必須)

- しなす狙いなら平日朝一、ジャンボ狙いなら9月中〜下旬の午前を優先

もし旬を外したら(オフシーズンの楽しみ方)

- 塩ゆでの冷凍品や真空パックを活用(自然解凍→温め直しで再現度UP)。

- むき実で冷凍ストックしておけば、炊き込み・和え物などアレンジも通年で楽しめます。

要点:8〜10月が“生で茹でる”季節。9月がベスト、午前中が勝負。狙うタイプ(ジャンボ/普通サイズ/しなす)で最適な時期と買い方が変わります。

第7節:買える場所(直売所・道の駅・通販)

ポイントは「旬×午前中×保冷」。タイプ別(ジャンボ/普通サイズ/しなす)に“狙いどき”と“買い方”が少し違います。

1) 直売所(農家・JA系・市内野菜市場)

- おすすめ理由:朝どれが最速で並ぶ/サイズや状態を見て選べる。

- 狙い時間:開店〜11時。週末は特に午前で完売しやすい。

- チェックのコツ

- 殻の網目がくっきり・張りがある・ずっしり重い

- 触れて湿り気が残る(乾き過ぎ=鮮度落ち)

- カビ臭・変色なし、泥は薄く付く程度

タイプ別のねらい目

- ジャンボ:9月中〜下旬。特大サイズは数量が限られるため、開店直後が最有力。

- 普通サイズ:8月下旬〜10月中旬。出荷が安定しやすく、価格も手頃。初めての人向き。

- しなす:8月下旬〜9月上旬。入荷が波状・少量のため、平日朝一が鉄則。

2) 道の駅・観光施設の物産コーナー

- おすすめ理由:観光ついでにアクセスしやすく、保冷材や氷の購入もしやすい。

- 注意点:回転が早く昼過ぎは品薄に。大型連休は入荷タイミングを店頭で確認を。

- 買い方の工夫:ジャンボ狙いなら開店直後、しなす狙いは平日に。

3) スーパーマーケット(地場コーナー)

- おすすめ理由:夕方の再入荷がある場合も(要店頭確認)。

- 注意点:直売所に比べて鮮度差が出やすい。殻の乾きや軽さには要注意。

- 使い分け:普通サイズを少量トライしたいときに便利。

4) 予約・取り置き(ハイシーズン対策)

- 直売所に電話:ジャンボやしなすは取り置き可否を聞いてみる価値あり。

- 数量の目安:初回は500g〜1kg(家族4人で軽いおつまみ2回分)から。

- 受取時間:午前受取なら鮮度◎。予定が遅れる場合は冷蔵保管を依頼。

5) 通販・真空パック・冷凍品

- 生豆の発送:クール便・着日指定で届くが、到着日に茹でる前提で。

- ゆで済み真空/冷凍:オフシーズンの強い味方。自然解凍→温め直しで再現度UP。

- タイプ別の向き不向き

- ジャンボ:冷凍耐性が高い(解凍後もホクホク感が残りやすい)。

- 普通サイズ:味のバランス安定。ストック用に小分け冷凍が扱いやすい。

- しなす:生鮮向き。通販は到着ズレで魅力が落ちやすいので、基本は現地調達推奨。

6) 持ち帰り&保管の実用メモ

- 移動時間30分超:クーラーバッグ+保冷剤を必携。

- その日のうちに茹でない:殻のまま冷蔵(新聞紙で包み、乾燥を防ぐ)。

- 長期保存:茹でてからむき実で冷凍(平たく薄く小分け)。

- におい移り対策:冷蔵・冷凍は密閉袋+二重が安心。

7) 予算感と購入単位(目安)

- しなすは少量・高回転でやや高め。

- ジャンボは特大サイズ加算あり。

- 普通サイズは最も手頃で、1kg単位のまとめ買いもしやすい。

まとめ(買い方の型)

- 狙いのタイプを決める(ジャンボ/普通サイズ/しなす)

- 旬の月×午前中に直売所 or 道の駅へ

- 殻の網目・重量感・湿り気で鮮度を見極め

- 当日茹で/遅れるなら冷蔵→翌日まで、長期はむき実冷凍

迷ったら「普通サイズを少量+ジャンボを少し」。食べ比べると、塩の入り方と食感の違いが一目瞭然です。

第8節:選び方(良品の見分け方)

基本は重さ・張り・網目・におい。ここに、ジャンボ/普通サイズ/しなすそれぞれの“らしさ”を足して見極めます。

まずは共通チェック(店頭でできる簡易テスト)

- 重量感:同じサイズなら重いほど◎(実入り・水分が良い)。振ってカラカラ音がする=中身が痩せているので避ける。

- 張り:殻がピンと張っているもの。しなび・へこみ・割れは×。

- 網目(ネット模様):くっきり=充実のサイン。しなすは浅めでも表面がなめらかで張りがあればOK。

- 色・におい:淡いベージュ〜生成りが基準。黒ずみ・斑点・カビ臭・強い酸臭は避ける。

- 湿り:朝どれはうっすら湿りが残ることも。ベタつき・ぬめりは劣化の兆候。

タイプ別の見極めポイント

1) ジャンボ(例:おおまさり)

- 見た目:肩が張ったふっくら楕円。サイズの大きさに対してずっしり重い。

- 網目:隆起がはっきり、溝も明瞭。

- 避けたい状態:特大でも軽い/スカスカ感がある、深い割れや角の欠け。

- ワンポイント:袋入りは大粒が均質に揃っているものを。極端な大小混在は茹でムラのもと。

2) 普通サイズ(ナカテユタカ、郷の香 など)

- 見た目:粒揃いの良さを重視。中粒でも手に取ったときの重みがあるもの。

- 網目:しっかり視認できる程度で十分。表面に艶感があり、乾きすぎていない。

- 避けたい状態:袋の底に割れ殻やカスが多い、軽いのが目立つ。

- ワンポイント:初めての人は普通サイズ+ジャンボを半々で買って味と塩の入り方を比較すると失敗が少ない。

3) しなす(若どり)

- 見た目:小〜中粒で柔らかな張り。ややしっとりした手触り。

- 網目:浅めでもOK。表面の凹みが少なく、皮が薄い感触が目安。

- 避けたい状態:しなび・褐変・押すとへこむ。若どりは傷みが早いため妥協しない。

- ワンポイント:当日〜翌日調理前提で購入。量は少なめにして回転よく楽しむ。

失敗を防ぐ“ひと手間”

- サイズ仕分け:帰宅後に大・中・小でざっくり仕分け。茹で時間を時間差投入で合わせるとムラが減る。

- テスト茹で:最初に数莢だけ15分ほど先行で茹で、塩分・時間を微調整して本番へ。

- 異物チェック:砂や小石が混じることあり。下ごしらえ時に必ず弾く。

量の目安(殻付き → 可食部)

- 歩留まり:殻付きの可食部は概ね3〜4割。

- 目安:

- 大人2人・おつまみ1回:殻付き500g

- 家族4人・副菜2回:殻付き1kg

- 食べ比べ(ジャンボ+普通サイズ):各500gずつが扱いやすい

当日~保存までを見据えた選び方

- 当日茹でる:香り・重さ優先で最良のものを。

- 翌日以降:泥が薄く残る個体は乾き過ぎを防ぎやすい(購入後は新聞紙で包み、冷蔵で短期)。

- 長期前提:ジャンボは冷凍耐性◎。普通サイズは小分け冷凍が便利。しなすは基本“即茹で”が鉄則。

要点:店頭では重さと張り、帰宅後はサイズ仕分け+テスト茹で。

ジャンボ=実入り重視/普通サイズ=粒揃い重視/しなす=鮮度重視で選べば、大きく外しません。

第9節:下ごしらえ(選ぶ・洗う・塩水に少しつける)

流れは 「選ぶ → 洗う →(必要なら)塩水に少しつける → 水を切る」。

ここで丁寧にしておくと、塩の入り方が均一になり、茹で上がりが安定します。

準備するもの

大きめのボウル2個/ザル/やわらかい野菜ブラシ(またはスポンジのザラ面)/キッチンばさみ/計量スプーン(塩用)

1) 選ぶ(1分)

- 割れ・深い傷・黒ずみ・カビ臭は外す。

- 小石や茎・根ひげを取り除く。根ひげははさみで軽くカットすると土っぽさが出にくい。

2) 洗う(3〜5分)

- ボウルに水を張り、落花生を入れてやさしく揉み洗い。水を替えながら2〜3回。

- 仕上げに殻の“筋(みぞ)”を、ブラシでなでる程度にこすって泥を落とす。

- ザルに上げてしっかり水を切る。

タイプ別の力加減

- ジャンボ:筋が深め。軽い力で表面だけをなでるイメージ。

- 普通サイズ:標準。こすり残しゼロを目指す。

- しなす(若どり):殻が薄いので指の腹で短時間。こすり過ぎない。

3) (必要なら)塩水に少しつける

目的:殻の表面を均一にしめらせて、茹でたときに塩味が入りやすくする。茹でムラや割れの予防にも役立ちます。

やり方:1〜2%の塩水(水1Lに塩10〜20g)に落花生を軽くつけておく。

- ジャンボ:20〜30分

- 普通サイズ:10〜20分

- しなす:5〜10分(長くつけない。食感が落ちやすい)

※「塩水につける」は必須ではありません。家庭では塩の入りムラを減らす助けになります。次の茹で工程で行う“鍋の湯ごと冷ます”と合わせると効果が高いです。

4) 水を切る&重さをつかむ(2分)

- 最後にもう一度しっかり水気を切る(振って余分な水を落とす)。

- このタイミングで豆の重さをざっくり把握しておくと、後の茹で湯の塩分(2〜3%)が決めやすい。

5) 下ごしらえのコツ(早見表)

| 項目 | ジャンボ | 普通サイズ | しなす(若どり) |

|---|---|---|---|

| 洗い方 | 軽い力で筋をなでる | 標準 | 指の腹で短時間 |

| 塩水につける | 20–30分(1–2%) | 10–20分(1–2%) | 5–10分(1%目安) |

| 注意点 | 亀裂を作らない | 粒をそろえて扱いやすく | 長時間つけない/当日茹で |

6) よくある失敗と対処

- こすり過ぎて殻に細かい割れ → 塩辛くなりやすい/崩れやすい。次回は力を弱く・短時間で。

- 長くつけ過ぎて水っぽい → つけ時間を半分に。茹で後は湯ごと冷まして味を落ち着かせる。

- 土っぽいにおい → 洗い不足。筋(みぞ)を軽くなでて泥をしっかり落とす。

- しなすを翌日に回して風味ダウン → しなすは当日〜翌日朝までに茹でるのが基本。

7) チェックリスト

- 割れ・変色・においを除いた

- 水替え2〜3回で濁りが消えた

- 殻の筋(みぞ)の泥をとった(こすり過ぎない)

- (必要なら)塩水に短時間つけた

- しっかり水を切った → すぐ茹で工程へ

要点:やさしく洗う+短時間の塩水で、家庭でも均一でふっくら。

次は「基本の茹で方(鍋)」へ。ジャンボ/普通サイズ/しなすで時間の目安を具体的に示します。

第10節:基本の茹で方(鍋)

合言葉は 「たっぷりの塩入りの湯/弱めのグツグツ/湯ごと冷ます」。

タイプ別(ジャンボ/普通サイズ/しなす)に時間だけ変えればOKです。

用意するもの(目安は殻付き1kg)

- 大きめの鍋(5〜6Lクラス)

- 水 3〜4L(落花生の3〜4倍量が目安)

- 塩 60〜120g(水量の2〜3%)

- 計算式:塩(g)=水量(L)× 20〜30

- あれば:アク取り用のお玉、沈めるためのアルミホイルや耐熱皿

手順(共通)

1.鍋に水と塩を入れる

水3〜4Lに塩60〜120g(2〜3%)。味見して“しっかり薄塩のスープ”くらいが目安。

2.洗った殻付き落花生を入れ、火にかける

水からスタート。中火で温度を上げ、沸いてきたら弱めのグツグツに落とす。殻が浮くときは、アルミホイルをかぶせて軽く押さえる(沈ませるだけでOK)。

3.アクを取る/時々やさしく混ぜる

表面の泡をすくい、10分に1回ほど底からそっと混ぜてムラ防止。

4.時間の目安でゆでる(下の表を参照)

味見は1粒取り出して殻を割り、薄皮ごと食べて判断。

5.火を止め、そのまま鍋の塩湯で冷ます

これが大事。湯の中で30〜60分(しなすは15〜30分)置くと、中まで均一に塩が入る。

6.仕上げ

食べる分は湯から上げてそのまま温かく。保存分は粗熱が取れてから密閉容器へ。

タイプ別・時間の目安

| タイプ | 鍋ゆで | “湯ごと冷ます” | 仕上がりの目安 |

|---|---|---|---|

| ジャンボ(例:おおまさり) | 40〜60分 | 30〜60分 | 指で軽くつぶれる/薄皮がスッとむける |

| 普通サイズ(ナカテユタカ・郷の香など) | 30〜50分 | 30〜45分 | ほろっと崩れるが形は保つ |

| しなす(若どり) | 30〜45分 | 15〜30分 | みずみずしく柔らか、噛んで甘い汁気 |

※粒の大小・収穫時期で前後します。早めに1粒テスト→5〜10分刻みで延長が失敗しにくいコツ。

味が決まらない時の微調整

- 薄い:火を止めた後、そのまま冷まし時間を延長。まだ薄いなら、1%塩水で3〜5分温め直し。

- しょっぱい:ざっと湯を切って1〜2分置く。表面の塩分が落ち着く。

- 硬い:再び弱火で5〜10分延長。グラグラさせない。

“サイズ混在”のとき

- 大粒→先入れ/小粒→5〜10分後に投入。

- もしくは帰宅後に大・中・小で仕分けし、鍋を分けると均一に仕上がります。

よくある失敗と対処

- 強火でグラグラ→殻割れ・皮破れ

→ 弱めのグツグツをキープ。 - 湯からすぐ上げる→中が薄味

→ 湯の中で冷ますのをセットに。 - 濁り・土っぽさ

→ 洗い不足。次回はみぞを軽くなで洗い、アクはこまめに除去。 - しなすが崩れる

→ 火力を弱め、つけ置き時間を短く。

食べ方の仕上げ

- 温かいまま:鍋から上げてすぐ。

- 冷やして:粗熱→冷蔵。食べる直前に塩少々で温め直しもおすすめ。

要点:塩2〜3%・弱めの沸騰・湯ごと冷ます。

次は第11節:時短の茹で方(圧力鍋)で、同じ味を短時間で決める手順をご紹介します。

第11節:時短の茹で方(圧力鍋)

合言葉は 「高圧で短時間 → 自然に圧を抜く → そのまま塩湯で休ませる」。

味の決め手は最後の“湯の中で休ませる”です。

用意するもの(殻付き1kgの目安)

- 圧力鍋(直火/電気どちらでも)

- 水 2.5〜3L(豆がしっかり浸かり、上に2〜3cmの余裕ができる量)

- 塩 50〜90g(水量の2〜3%)

- お玉(アク取り用)

安全メモ:圧力鍋は豆類は内容量の1/2以下が基本。取扱説明書に従ってください。

急冷(蒸気を一気に抜く)は基本NG。皮割れ・味ムラの原因になります。

手順(共通)

- 下ごしらえ済みの落花生を鍋に入れる

水と塩を入れ、味見して“薄めの塩スープ”くらいに整える。豆は完全に水没させる。 - ふたを閉めて加熱 → 圧がかかったら弱火に

ピンが上がったら弱めの火で加圧時間をカウント(下の表を参照)。 - 火を止めて自然に圧を抜く(自然放置)

ピンが下がるまでそのまま放置。急いで蒸気を抜かない。 - ふたを開け、味見 → 足りなければ追加

1粒割って食べ、硬ければふた無しで5〜10分静かに煮るか、再加圧1〜2分。 - 火を止め、鍋の塩湯のまま休ませる

15〜60分(タイプごとの目安は下表)湯の中でそっと置く。中まで塩がなじむ。 - 仕上げ

食べる分は上げて温かいまま。保存分は粗熱→密閉容器へ。

タイプ別・時間の目安(直火の一般的な圧力鍋)

| タイプ | 加圧時間 | 自然放置(ピンが下がるまで) | 塩湯で休ませる | 仕上がりの目安 |

|---|---|---|---|---|

| ジャンボ(例:おおまさり) | 10分 | 10〜20分 | 30〜60分 | 指で軽くつぶれる/薄皮がスッとむける |

| 普通サイズ(ナカテユタカ・郷の香など) | 5〜8分 | 10〜15分 | 30〜45分 | ほろっと崩れるが形は保つ |

| しなす(若どり) | 3〜4分 | 10分前後 | 15〜30分 | みずみずしく柔らか、甘い汁気 |

※豆の大きさ・収穫時期で前後します。まず短め→1粒テスト→必要に応じて再加圧が安全です。

電気圧力鍋の目安

- モード:高圧/豆モード(あれば)

- 設定の例

- ジャンボ:10分

- 普通サイズ:6分

- しなす:3分

- 操作のコツ:終了後は保温で自然減圧。ふたを開けたら湯の中で休ませる時間を必ず取る。

よくある失敗と対処

- 皮が破ける・ぐずれる

→ 火力が強い/急冷が原因。次回は弱火維持+自然放置を徹底。 - 中が薄味

→ 休ませ時間を延長。まだ薄ければ1%塩水で3〜5分温め直し。 - 硬い

→ ふた無しで5〜10分静かに煮る or 再加圧1〜2分。 - 塩辛い

→ 上げた実を1〜2分置くと表面の塩が落ち着く。次回は塩2%から始めて調整。

仕上げの小ワザ

- サイズが混ざるとき:大粒を先に加圧→停止直後に小粒を追加して再加圧1〜2分など、時間差で合わせる。

- 保存前のひと工夫:冷蔵・冷凍分は湯切り後に完全に冷ましてから密閉。むき実で小分け冷凍が便利。

要点:短時間の高圧で芯まで火を通し、自然放置→塩湯で休ませる。

次は第12節:味付けの最適解(塩味を均一に入れるコツ)へ進み、ムラなく決まる塩加減を具体化します。

第12節:味付けの最適解(塩味を均一に入れるコツ)

合言葉は 「はじめから塩入りの湯でゆでる → 弱めの沸騰 → 仕上げは“湯の中で休ませる”」。

後から塩を振るより、茹で湯の濃さ×時間×冷ましで中までやさしく味を入れます。

1) 基本の塩加減(まずはここから)

- 水に対して2〜3%の塩

- 計算式:塩(g)=水量(L)× 20〜30

- 例:水3L → 塩60〜90g

- 味見の目安:「薄めの塩スープ」と感じるくらいが適正

2) タイプ別の“スタート値”

| タイプ | 水に対する塩の目安 | ねらい |

|---|---|---|

| ジャンボ | 2.5〜3% | 大粒でも中まで味を入れる |

| 普通サイズ | 2〜2.5% | バランスよく入りやすい |

| しなす(若どり) | 約2% | やわらかさを残しつつ控えめに |

迷ったら2.5%で開始→味見しながら調整でOK。

3) 均一に入れる手順(鍋・圧力鍋どちらでも共通)

- はじめから塩入りの水でゆで始める(後入れはムラのもと)。

- 弱めのグツグツ(または高圧→弱火)をキープ。強火でガン沸きはNG。

- 仕上げは火を止め、鍋の塩湯のまま休ませる。

- 目安:ジャンボ30〜60分/普通サイズ30〜45分/しなす15〜30分

- この休ませ時間に中まで塩がゆっくり届いて味が整います。

4) “味見”のしかた(失敗を減らすコツ)

- 1粒取り出し、殻を割って薄皮ごと食べる

- 熱いと塩味を感じにくいので、10〜20秒だけ扇いでから味見

- 薄い=休ませ時間を延長/塩辛い=湯から上げて1〜2分置いて落ち着かせる

5) よくある悩みと即リカバリー

- 薄い

- まずは休ませ時間を10〜15分延長

- それでも薄い時:1%塩水(水500mLに塩5gなど)で3〜5分だけ温め直し → 再び火を止めて5〜10分休ませる

- しょっぱい

- 湯から上げて1〜2分放置(表面の塩が落ち着く)

- 次回は塩を0.5%下げる or 休ませ時間を短めに

- 味が外に出てしまう(水っぽい)

- 強火の沸騰や長時間のかき混ぜが原因。次回は弱めの沸騰で静かに

6) “サイズ混在”のときの味ムラ対策

- 大粒を先に、5〜10分後に小粒を投入(鍋)

- 圧力鍋なら:大粒を基準に短め設定→ふたを開けて小粒の火通りを確認し、必要なら再加圧1〜2分

- どちらも最後は湯の中で一緒に休ませると味がそろいやすい

7) 保存を見越した塩加減

- 冷蔵で翌日食べる:当日より気持ち薄め(−0.5%)で仕上げ → 翌日温め直し時に塩ひとつまみで調整

- 冷凍ストック:塩は標準(2〜3%)でOK。解凍後に表面だけ薄く感じたら、1%塩水で1〜2分温め直し

8) しなす(若どり)だけの注意

- 長く休ませすぎない(水っぽくなりやすい)

- 塩は控えめスタート(2%)→味見で微調整

- 当日〜翌日朝までに食べ切るのが断然おいしい

ひとことで

塩は最初から湯に入れる/火加減はやさしく/最後は“湯の中で休ませる”。

この3点だけで、家庭でも中まで均一でやさしい塩味に仕上がります。

第13節:保存(冷蔵・冷凍・真空パック)

合言葉は 「早く冷ます/空気と乾燥を避ける/必要な分だけ温め直す」。

3タイプ(ジャンボ/普通サイズ/しなす)で“持ち”とコツが少し違います。1) 基本ルール(共通)

- 常温に長く置かない。 茹で上がりは粗熱をとり、早めに冷蔵 or 冷凍へ。

- 塩ゆで汁を活用。 冷蔵は塩ゆで汁ごと保存すると、乾きにくく味が安定。

- 小分けにする。 食べる分だけ取り出せるように密閉容器や保存袋に小分け。

- 温め直しは一回で食べ切る。 何度も温め直すと水っぽくなります。

2) 冷蔵保存(当日〜2、3日)

- 入れ方

- A:塩ゆで汁ごと密閉容器へ(豆がひたる程度)。ふっくら感が保ちやすい。

- B:湯切りして密閉容器へ(殻がベタつきにくい)。乾燥しやすいのでキッチンペーパーを軽く湿らせて一枚かませると安心。

- 温め直し

- 鍋:1%の塩水(水500mLに塩5g)で1〜2分だけ温める

- 電子レンジ:耐熱容器に入れ、水を少しふりかけてラップ→短時間(様子見しながら)

タイプ別の目安

- ジャンボ:2〜3日。汁ごと保存が向く。

- 普通サイズ:2〜3日。扱いやすく味も保ちやすい。

- しなす:当日〜翌日まで。早めに食べ切るのがベスト。

3) 冷凍保存(小分けで1〜2か月)

- おすすめ形態

- 殻付きのまま:平らに広げて急冷→保存袋で空気を抜く

- むき実にして小分け:料理アレンジ用に便利(ご飯・和え物など)

- 解凍・食べ方

- 冷蔵庫でゆっくり解凍 → 1%塩水で1〜2分温め直し

- 急ぐとき:凍ったまま1%塩水で2〜3分温め→火を止めて5分休ませる

タイプ別の相性

- ジャンボ:冷凍耐性◎。解凍後もホクホク感が残りやすい。

- 普通サイズ:問題なく冷凍可。むき実の小分けが使いやすい。

- しなす:冷凍は風味・食感が落ちやすいため基本は不向き(どうしても余ったらむき実で短期冷凍)。

4) 真空パック品の扱い

- 市販の真空パック:表示の保存方法・期限に従う。開封後は早めに食べ切る。

- 家庭で真空:完全に冷めてから袋へ。少量の塩ゆで汁を加えるか、むき実のみでパック。

- 冷蔵:2〜3日目安

- 冷凍:1〜2か月目安

- 袋がふくらむ・酸っぱい臭い=食べない

5) におい移り・冷凍焼け対策

- 二重包装(保存袋+容器)で冷蔵庫の強い匂いから守る。

- 冷凍はできるだけ薄く平らにして空気を抜く。ラベル(品名・日付)を忘れずに。

6) よくある失敗とリカバリー

- 常温で放置して味が落ちた → 以後は粗熱が取れたらすぐ冷蔵。

- 塩が抜けた気がする → 1%塩水で1〜2分温め直し→火を止めて5分休ませる。

- 水っぽい/皮が破れやすい → 温め直し過多が原因。食べる分だけ温める。

- 解凍後に固い → 弱火で数分やさしく温め、休ませ時間を少し長めに。

7) 早見表(保存の目安)

| タイプ | 冷蔵(汁ごと) | 冷蔵(湯切り) | 冷凍 | いち押し方法 |

|---|---|---|---|---|

| ジャンボ | 2〜3日 | 2日程度 | 1〜2か月 | 汁ごと保存→食べる分だけ温め直し |

| 普通サイズ | 2〜3日 | 2日程度 | 1〜2か月 | むき実で小分け冷凍が便利 |

| しなす | 当日〜翌日 | 当日〜翌日 | 推奨しない(やむなく短期) | 基本は即日完食が最良 |

ひとことで

“早く冷ます・汁ごと冷蔵・小分け冷凍”。

ジャンボは冷凍まで◎、普通サイズは小回り◎、しなすは“鮮度で勝負”が合言葉です。次は第14節:食べ方(基本&しなすならでは)へ進みます。

第14節:食べ方(基本&“しなす”ならでは)

合言葉は 「温かいうちにまずひと口 → 冷やしてもうひと口」。

ゆで落花生は温度で表情が変わるので、ぜひ食べ比べを。

1) 基本の食べ方(共通)

- 殻の割り方:両手で持ち、筋(みぞ)に沿って軽くひねると割れます。固いときは端を指で押して小さな割れ目を作ってから。

- 薄皮は?:そのまま食べてOK。気になる場合は指先でつまむとスッと外れる。

- 温度:

- できたて温かい…甘みと香りが立つ“主役の味”。

- 冷やして…すっきり締まり、塩味がまとまる。おつまみに最適。

- 仕上げのひと工夫:味がぼやけたら、1%塩水(水500mLに塩5g)で1〜2分だけ温め直し→火を止めて5分休ませる。

2) タイプ別の“いちばんおいしい”食べ方

- ジャンボ(おおまさり等)

- 温かいままが真骨頂。薄塩+ほくほく感を楽しむ。冷やしても甘みが残る。

- 普通サイズ(ナカテユタカ/郷の香など)

- 温・冷どちらも◎。塩の入りが安定するので常備の副菜にぴったり。

- しなす(若どり)

- できたて最優先。長く置くと水っぽくなりやすい。当日〜翌日朝までに。

3) “しなす”ならではの楽しみ方

- 食べ方:端に小さな割れ目を作り、殻のすき間から“ちゅるっ”と吸い出す。

- 塩加減:控えめ(約2%)が基本。やわらかさとみずみずしさを活かす。

- 注意:崩れやすいので強く押しつぶさない。小さなお子さまには薄皮を外してから。

4) あると便利な“卓上セット”

- 器は2つ:実用の取り皿と殻入れ用ボウル。

- 手元のケア:おしぼり/紙ナプキン。殻の粉が出やすいので便利。

- 追い塩:指でつまむ程度を小皿に。掛けすぎは風味を隠すので注意。

5) 相性のよい“ひとふり”と飲み物

- ひとふり:粗塩/黒こしょう/ごく少量のバター(溶かして絡める程度)/柑橘の皮をすりおろし少々。

- かけ過ぎず、素材の甘みが主役になるように。

- 飲み物:緑茶・焙じ茶・ビールが好相性。冷やしたときは辛口の日本酒もよく合う。

6) 子ども・高齢の方への配慮

- 薄塩で仕上げ、薄皮を外すと食べやすい。

- 小さな殻片が混ざらないよう、殻入れボウルをこまめに入れ替える。

7) 残った分の扱い(食べ方の延長)

- 当日中:粗熱→塩ゆで汁ごと冷蔵。

- 翌日:上記の1%塩水で温め直し→一度で食べ切る。

- アレンジ(ご飯・和え物・おつまみ展開)は次節(第15節)で詳しく。

要点:まず温かいひと口 → 次に冷やしで違いを楽しむ。

ジャンボは温、普通サイズは万能、しなすは“できたて命”。 これだけ意識すれば、ゆで落花生の魅力を最大限に味わえます。

第15節:アレンジ・活用(副菜・主食・おやつ)

基本の考え方は 「水気をふく → 粒か粗つぶしかを決める → 手早く味を絡める」。

ジャンボ/普通サイズ/しなすで“向き不向き”が少し違うので、レシピにもタイプ別の目安を添えます。

0) 下準備のコツ(共通)

- 水気をよくふく:キッチンペーパーで軽く押さえると味がぼやけません。

- 薄皮は好みで:コクが出るので和え物は薄皮ごと、ペーストにする時は外すと口当たり◎。

- 味の基本:ゆで塩が下味なので、後からの塩は少量で足ります。

- タイプの使い分け

- ジャンボ:存在感を活かす“主役”料理向き

- 普通サイズ:混ぜ込み・和え物の“万能選手”

- しなす:火入れ追加は短時間。冷やしや和えで

A. 副菜(5〜10分で一品)

- 塩バター黒こしょう(温でも冷でも)

- 落花生150g/バター10g/黒こしょう適量

- フライパンでバターを溶かし、豆を1分だけ温めて黒こしょう。

- ジャンボ◎/普通◎/しなす○(しなすは温め過ぎない)

- だし醤油ひたし(冷やして旨い)

- だし100mL・しょうゆ大さじ1・みりん大さじ1(電子レンジで30秒加熱してアルコールを飛ばす)

- 粗熱を取り、落花生200gを浸して冷蔵30分〜。

- 普通◎/ジャンボ○/しなす◎(短時間で)

- 柚子こしょうマヨ和え

- マヨ大さじ1・柚子こしょう小さじ1/3・レモン少々を混ぜ、豆200gに絡める。

- 普通◎/ジャンボ○/しなす○

- ねぎ油ラー油あえ(中華風)

- ごま油大さじ1・刻みねぎ大さじ2・塩少々・酢小さじ1・ラー油数滴。

- 混ぜて豆200gに和える。冷やしても美味。

- 普通◎/ジャンボ○/しなす○

- ピーナッツ味噌(野菜ディップ)

- みそ大さじ1・砂糖小さじ1・みりん小さじ1を温め、粗く刻んだ豆80gを混ぜる。

- スティック野菜に。普通◎/ジャンボ○/しなす△(水分が多い)

B. 主食・スープ

- 落花生ご飯(炊き込み)

- 米2合/むき落花生150g/塩小さじ1弱/しょうゆ小さじ1/2/酒大さじ1/昆布5cm

- 通常の水加減で材料を入れて炊く。仕上げにバター少々で風味UP。

- ジャンボ◎(ごろごろ感)/普通◎/しなす△(水分で崩れやすい)

- 香ばしバターしょうゆ炒飯

- むき落花生100g・卵1個・長ねぎ・しょうゆ少々。

- 卵→ご飯→豆→しょうゆで仕上げ。最後に少量のしょうゆを鍋肌で焦がすと香りが立つ。

- 普通◎/ジャンボ○/しなす△

- 青じそ“ジェノベーゼ”パスタ(ピーナッツ版)

- 落花生50g(薄皮を外す)・青じそ10枚・オリーブ油大さじ3・粉チーズ大さじ2・にんにく少々・塩

- 撹拌してソースに。茹でたパスタと和える。

- 普通◎/ジャンボ◎(半分粗つぶしで)/しなす△

- やさしいピーナッツポタージュ

- むき落花生150g・玉ねぎ1/4個・牛乳or豆乳300mL・塩少々。

- 玉ねぎを炒め、豆と牛乳を加えて温め、ミキサーでなめらかに。

- ジャンボ◎/普通◎/しなす△

- “担々だれ”まぜ麺(ピーナッツバター活用)

- ピーナッツバター大さじ2・しょうゆ大さじ1・酢小さじ1・砂糖小さじ1/2・ごま油小さじ1・辣油適量。

- 茹で麺に刻み落花生を合わせて絡める。

- 普通◎/ジャンボ○(粗砕きで)/しなす△

C. おやつ・スイーツ

- ピーナッツバター(しっとりタイプ)

- 水気をふいたむき落花生200g(薄皮を外す)・砂糖小さじ2・塩ひとつまみ・米油または菜種油大さじ1〜2。

- フードプロセッサーでなめらかになるまで。

- 冷蔵1週間/冷凍1か月。普通◎/ジャンボ◎/しなす△

- ハニーバター和え(トースト/アイスに)

- はちみつ大さじ1・バター10gを溶かし、粗く刻んだ豆50gを絡める。

- トーストにのせる/バニラアイスにかける。

- ジャンボ○(粗砕き)/普通◎/しなす△

- ざくざくマフィン(ホットケーキMIXでもOK)

- 生地200gに刻み落花生80gを混ぜて焼く。水分は気持ち少なめに。

- 普通◎/ジャンボ○(刻み大きめ)/しなす△

- やさしいミルク煮(デザート寄り)

- 豆150g・牛乳or豆乳200mL・砂糖小さじ2・塩ひとつまみ。

- 弱火で3〜4分温めるだけ。冷やしても◎。

- しなす◎(短時間で)/普通○/ジャンボ○

早見表:この料理にはどのタイプが向く?

| 料理ジャンル | ジャンボ | 普通サイズ | しなす |

|---|---|---|---|

| 塩バター黒こしょう | ◎ | ◎ | ○ |

| だし醤油ひたし | ○ | ◎ | ◎ |

| 柚子こしょうマヨ | ○ | ◎ | ○ |

| ピーナッツ味噌 | ○ | ◎ | △ |

| 落花生ご飯 | ◎ | ◎ | △ |

| 炒飯 | ○ | ◎ | △ |

| パスタ(ジェノ系) | ◎ | ◎ | △ |

| ポタージュ | ◎ | ◎ | △ |

| ピーナッツバター | ◎ | ◎ | △ |

| ミルク煮 | ○ | ○ | ◎ |

使い切り“2日プラン”(殻付き1kgを買ったら)

- Day1 夜:できたてをそのまま(ジャンボ中心)+塩バター。

- Day2 昼:落花生ご飯(普通サイズ)+だし醤油ひたし(しなす)。

- 残り:むき実で小分け冷凍 → 週末にポタージュやマフィンへ。

要点:ジャンボは主役に、普通サイズは万能に、しなすは“短時間&冷やし”で。

余らせずに最後までおいしく食べ切るなら、当日そのまま→翌日混ぜ込み→残りは冷凍が王道です。

第16節:郷土料理・給食とのつながり

ゆで落花生は、直売所の季節の主役であると同時に、家庭の副菜・学校の食育にも根づいた“地元の味”。

三つのタイプ(ジャンボ/普通サイズ/しなす)で、使われ方や向き不向きが少しずつ違います。

1) 地元での位置づけ

- 秋の食卓の定番:炊き込みご飯や和え物、味噌だれ、サラダのトッピングなど、家庭の常備副菜として活躍。

- 直売文化とセット:畑→直売所→その日の鍋、という動線が“できたて”の美味しさを支えています。

- 行楽・観光:物産コーナーでは、茹でたて・真空パック・冷凍など、季節と用途に合わせた形で展開。

2) 郷土料理・家庭の定番アレンジ

- ピーナッツなます:大根・にんじんの酢なますに粗く刻んだ落花生を加え、香りとコクをプラス。

- 向き:普通サイズ◎/ジャンボ○(粗刻み)/しなす○(水気を切って)

- 落花生の味噌和え:砂糖・みりん・味噌でさっとからめる常備菜。

- 向き:普通サイズ◎/ジャンボ○/しなす△

- 炊き込みご飯:むき実を米と一緒に炊いて、ほくほく感を楽しむ。

- 向き:ジャンボ◎(存在感)/普通サイズ◎/しなす△

- 冷やし和え(ごま・だし醤油):ゆでた豆を冷やして、だし醤油やごま・酢でさっぱり。

- 向き:普通サイズ◎/しなす◎(短時間で)/ジャンボ○

- 甘煮・煮豆風:砂糖控えめで軽く含め煮。

- 向き:普通サイズ◎/ジャンボ○/しなす△(崩れやすい)

3) 学校給食・食育との関わり

- 地産地消の教材:旬の時期に、刻んだ落花生を和え物・サラダ・あえ衣に使うなど、“地元の味を知る”機会として取り入れられてきました。

- アレルギー配慮:落花生は主要アレルゲン。提供形態や頻度は自治体・学校の方針で大きく異なるため、家庭では事前の確認が基本です。

- タイプ別の使い分け(給食向け発想)

- 普通サイズ:刻んで均一に混ざるので扱いやすい。

- ジャンボ:食べ応えを出したい主菜・主食に。

- しなす:みずみずしさを生かし、和え物や冷やし向き。

4) 家庭で“郷土の味”を再現するコツ

- 味の設計:ゆで塩が下味。後塩は控えめにしてだし・柑橘・香味油で奥行きを出す。

- 刻み方:主役にしたいときは粗刻み or そのまま、全体に行き渡らせたいときは細かく。

- タイプ別ポイント

- ジャンボ:形を残すレシピで“ごろごろ感”。

- 普通サイズ:万能。副菜・主食どちらにも移行しやすい。

- しなす:当日仕上げ。追い火は短時間で。

5) 行事・観光との相性

- 季節イベントの屋台・直売:ゆでたて提供や食べ比べが人気。

- “食べ比べセット”:ジャンボ+普通サイズ+しなすを少量ずつ用意し、温・冷で味の違いを楽しむと満足度が高い。

ひとことで

ゆで落花生は、季節の直売文化×家庭の副菜×食育がつないできた“地元のベーシック”。

ジャンボは主役に、普通サイズは万能に、しなすは鮮度で。 この使い分けで、郷土の味が家庭でも自然に再現できます。

第17節:価格感・サイズ感(目安)

キーワードは 「シーズンと天候で上下/ジャンボはプレミア/しなすは小回転」。

正確な価格は年・産地・天候・売り場で変わるため、ここでは買い方の勘所をまとめます。

1) 価格の基本的な考え方

- 最盛期(9月)にこなれる:出始めと終盤は高め、中盤は量が出て落ち着きやすい。

- 売り場で差が出る:直売所(朝市・JA)≒旬の最安値ラインになりやすく、物産コーナーや観光施設はやや上振れ。

- サイズで差が出る:ジャンボ>普通サイズ>しなすの順で単価が上がりがち(=希少性・手間・歩留まりに比例)。

2) タイプ別の傾向(ジャンボ/普通サイズ/しなす)

- ジャンボ(おおまさり等)

- 特大プレミア。粒が大きく歩留まりも良い分、単価は高め。

- パックは少量化されがち(食べ比べ用にも◎)。

- 普通サイズ(ナカテユタカ・郷の香など)

- いちばん手頃で量パックも多い。初めての人や家族分の常備に最適。

- しなす(若どり)

- 小量・高回転。当日~翌日までが基本なので小パック中心、やや割高でも“鮮度代”と考える。

3) パック容量と“サイズ感”の例

- 小パック:200〜300g(つまみ・食べ比べ向け)

- 中パック:400〜600g(大人2〜3人でおつまみ)

- 大パック:800g〜1kg(家族・作り置き)

※ジャンボは小〜中パック中心、普通サイズは中〜大パックが多め、しなすは小パックが基本。

4) 可食部の目安(殻付き→むき実)

- 歩留まり:可食部はおおむね3〜4割。

- 例:殻付き1kg → むき実300〜400g。

- 献立換算(副菜1回=むき実80〜120g目安)

- 大人2人×2回分:殻付き500g

- 家族4人×2回分:殻付き1kg

5) “損しない買い方”の型

- 最初は食べ比べ:普通サイズ中パック+ジャンボ小パック。違いを把握 → 次回量を決める。

- しなすは小さく・回転良く:小パックを当日食べ切り。

- まとめ買いは普通サイズ:1kgで買って半分はむき実で冷凍が使いやすい。

- ジャンボは“ごちそう日”に指名買い:少量でも満足度が高い。

6) シーズン内の“値動きアタマ”の置き方

- 出始め(8月下旬〜9月初旬):上振れしやすい(特にしなす)。

- 最盛(9月中旬〜下旬):量・品質・価格のバランスが良い。ジャンボ狙い目。

- 終盤(10月中〜下旬):天候で入荷が細り、再び上振れしやすい。

7) その日の“品質×価格”の見極め

- 同じ価格なら“重い・張りのある袋”を選ぶ(実入りが良い)。

- 大粒偏重の袋は見栄え◎だが総実量が軽いことも。手に持って比重で判断。

- 午後は品質が落ちやすい(乾き・軽さ増)→午前中勝負で価格以上に満足度が上がる。

ひとことで

ジャンボ=少量プレミア、普通サイズ=家計優等生、しなす=小回転の鮮度勝負。

最盛期×午前中に“重くて張りのある袋”を選ぶ――これだけで、価格以上のおいしさを連れて帰れます。

第18節:よくある質問(FAQ)

Q1. 殻があると塩が入らないの?

A. 入ります。はじめから塩入りの湯でゆでて、火を止めた後に湯の中で休ませると中まで均一に。

- ジャンボ:休ませ長め(30〜60分)

- 普通サイズ:30〜45分

- しなす:15〜30分(長く置かない)

Q2. 塩はどのくらい?(水に対して)

A. まずは2〜3%が基準。

- ジャンボ:2.5〜3%

- 普通サイズ:2〜2.5%

- しなす:約2%(控えめから)

Q3. ゆで時間の目安は?(鍋)

- ジャンボ:40〜60分

- 普通サイズ:30〜50分

- しなす:30〜45分

※最初は短めにして1粒味見→5〜10分刻みで延長が安全。

Q4. 圧力鍋だとどれくらい?(高圧・自然放置)

- ジャンボ:加圧10分 → 自然放置 → 湯の中で30〜60分

- 普通サイズ:加圧5〜8分 → 自然放置 → 30〜45分

- しなす:加圧3〜4分 → 自然放置 → 15〜30分

Q5. 豆が浮いてしまう…どうする?

A. アルミホイルや耐熱皿をそっとのせて沈めます。強く押さえず、弱めのグツグツを維持。

Q6. 味が薄い/しょっぱい時のリカバリーは?

- 薄い:火を止めて休ませ時間を延長。それでも薄いなら1%塩水で3〜5分温め直し→再度休ませる。

- しょっぱい:湯から上げて1〜2分置くと表面の塩が落ち着く。次回は塩−0.5%から。

Q7. “しなす”は翌日でもおいしい?

A. 当日〜翌日朝までがベスト。置くほど水っぽくなりやすいので、少量を回転良く。

Q8. 冷蔵・冷凍のコツは?

- 冷蔵:塩ゆで汁ごと保存で2〜3日(しなすは当日〜翌日)。

- 冷凍:むき実で小分けが便利(1〜2か月)。

- ジャンボ:冷凍相性◎/普通サイズ:◎/しなす:基本は不向き。

Q9. どのくらい買えば足りる?(殻付き→むき実の目安)

A. 可食部はおよそ3〜4割。

- 大人2人・おつまみ1〜2回:殻付き500g

- 家族4人・副菜2回:殻付き1kg

- 食べ比べ:普通サイズ+ジャンボを各500g

Q10. 電子レンジだけで茹でられる?

A. 推奨しません(ムラ・破れ・水っぽさの原因)。鍋 or 圧力鍋で。温め直しは少量の水を振って短時間ならOK。

Q11. 土っぽいにおいが残る…

A. 洗い不足が原因。下ごしらえで水を2〜3回替えつつやさしく洗い、殻の“筋”を軽くなでる。アクはこまめに取る。

Q12. 子どもや高齢の家族にはどう出す?

A. 塩は控えめ(2%)スタート。薄皮を外すと食べやすい。殻片が混ざらないよう、殻入れ用の器を別に。

Q13. 千葉のゆで落花生と何が違うの?

A. 各地で品種や呼び名、ゆで加減の好みが少しずつ違います。富士宮では“しなす(若どり)”を含め、鮮度に合わせた食べ分けが楽しまれています。

Q14. 黒っぽい点や変色は食べられる?

A. 広い変色・カビ臭・強い酸臭は避ける。軽い擦れや薄い点は見た目だけのこともあるが、迷ったら除くのが安心。

Q15. ジャンボ/普通サイズ/しなす、最初に買うなら?

A. 普通サイズ中パック+ジャンボ小パックで食べ比べが失敗なし。しなすは少量を当日味わうのがおすすめ。

Q16. アレルギーは大丈夫?

A. 落花生は主要アレルゲンです。心配がある場合は必ず医師・家族で確認し、提供を控えてください。

要点:塩2〜3%/弱火キープ/湯の中で休ませる。

タイプ別(ジャンボ/普通サイズ/しなす)の時間と休ませ方を合わせれば、家庭でも安定しておいしく仕上がります。

第19節:旅行前チェックリスト(旬・直売所・持ち帰り)

合言葉は 「旬を合わせる/午前勝負/保冷して直帰」。

狙うタイプ(ジャンボ/普通サイズ/しなす)で動き方を少し変えると、成功率が上がります。

1) いつ行く?(時期の決め方)

- 8〜10月が“生で茹でる季節”。最盛期は9月。

- ジャンボ:9月中〜下旬が本命。

- 普通サイズ:8月下旬〜10月中旬は比較的安定。

- しなす:8月下旬〜9月上旬の平日朝が狙い目(少量・高回転)。

2) 持ちもの(クルマ旅・電車旅 どちらも)

- クーラーバッグ(しっかり目)+保冷剤:移動30分超は必須。

- 新聞紙 or キッチンペーパー:余分な水分&泥の受け。

- 予備の保存袋(チャック付き):小分け用。

- 使い捨て手袋/おしぼり:殻の泥・薄皮対策。

- はさみ:根ひげの簡単カットに便利。

- 小銭・電子マネー:直売所は支払い形態がまちまち。

3) 当日の動き(モデルプラン)

07:30–09:30 直売所・道の駅に到着(開店直後が理想)

- ジャンボ:開店“直後”に売り場直行。

- 普通サイズ:粒揃い&重い袋を選ぶ。

- しなす:少量パックを購入、当日茹で前提。

10:00–11:00 2軒目を“保険”で覗く

- 1軒目でジャンボが少なかった場合のバックアップに。

11:00–12:00 昼食→帰路

- 日差しが強い日は車内温度に注意。クーラーバッグを直射日光から避ける。

帰宅後(できれば当日中)

- 洗う→塩水に少しつける(任意)→茹でるまで一気に。

- 遅くなるなら殻のまま冷蔵(新聞紙で包む)→翌日午前に茹でる。

4) 買い方のコツ(タイプ別)

- ジャンボ

- 大粒がそろった袋を選ぶ(極端な大小混在は茹でムラ)。

- 初回は小〜中パック(300〜600g)で“ごちそう1回分”。

- 普通サイズ

- 粒揃い×重量感を最優先。

- 中〜大パック(500g〜1kg)で常備&食べ比べに最適。

- しなす

- 小パックを当日〜翌朝で食べ切り。

- やわらかい張り・しっとり感のあるものを選ぶ。

5) 持ち帰りの注意

- 高温車内に放置しない:昼食は日陰に駐車、クーラーバッグを足元へ。

- 水滴対策:袋の結露は新聞紙でくるむと安心。

- におい移り:強い匂いの食品と同居させない(別袋に)。

6) 「当日茹で」が難しい場合

- 殻のまま新聞紙で包み、冷蔵の野菜室へ(1日以内)。

- しなすは当日優先。やむを得ず翌朝に回すときも早めの時間に。

- どうしても余る分は茹で→むき実で小分け冷凍へスライド。

7) 予約・取り置きの考え方

- 電話で可否を確認(ジャンボ・しなすは特に)。

- 受取は午前中が理想。受取遅延時は冷蔵保管をお願いする。

8) 家に帰ったらの“即動線”

- 選別(割れ・変色・においを外す)

- やさしく洗う(水替え2〜3回、殻の筋を軽くなでる)

- (必要なら)塩水に短時間つける(1〜2%)

- 茹でる(塩2〜3%、弱めのグツグツ)

- 湯の中で休ませる(ジャンボ長め/普通ふつう/しなす短め)

9) 旅の“食べ比べ”セット(満足度UP)

- 普通サイズ中パック+ジャンボ小パック+しなす小パック

→ 温(できたて)/冷(冷やし)で2回に分けて試すと、甘み・塩の入り・食感の違いがよくわかる。

10) アレルギー・食安全メモ

- 落花生は主要アレルゲン。家庭内で心配がある場合は必ず事前確認し、提供は控える。

- 直売所商品の表示・保存方法は帰宅前に写真で控えておくと安心。

印刷用ミニチェックリスト

- 訪問月:8〜10月(9月本命)

- 狙い:ジャンボ/普通サイズ/しなす

- 到着:開店〜11時(2軒目の候補も)

- 持ちもの:クーラーバッグ・保冷剤・保存袋・新聞紙

- 買い方:重い×張り×網目(しなすは少量)

- 帰宅後:洗う→(塩水少し)→茹で→湯の中で休ませる

- 保存:当日=冷蔵/余り=むき実で冷凍(しなすは基本即日)

要点:旬を合わせ、午前中に動き、保冷して直帰。

ジャンボは“指名買い”でごちそうに、普通サイズは量で満足、しなすは鮮度勝負。 これで旅先でもブレない選択ができます。

第20節:まとめ

合言葉は 「旬に買って・薄塩でゆでて・湯の中で休ませる」。

これだけで“塩だけでごちそう”になります。

1) タイプ別ベストプラクティス

- ジャンボ(おおまさり等)

- 塩:2.5〜3% 鍋:40〜60分/圧力:加圧10分

- 休ませ:30〜60分(湯の中) 保存:冷凍◎

- 食べ方:まず“温かいまま”でほくほくを。

- 普通サイズ(ナカテユタカ・郷の香など)

- 塩:2〜2.5% 鍋:30〜50分/圧力:加圧5〜8分

- 休ませ:30〜45分 保存:万能(小分け冷凍◎)

- 食べ方:温・冷どちらも安定、常備副菜に最適。

- しなす(若どり)

- 塩:約2% 鍋:30〜45分/圧力:加圧3〜4分

- 休ませ:15〜30分(長く置かない) 保存:当日〜翌朝まで

- 食べ方:できたて最優先、軽やかな甘みを楽しむ。

2) 買い方→調理→保存の“型”

- 店頭:重さ・張り・網目で選ぶ(午前中が勝負)。

- 下ごしらえ:やさしく洗い、必要なら1〜2%塩水に短時間つける。

- 茹で:塩2〜3%の湯で、弱めのグツグツをキープ。

- 仕上げ:火を止めて“湯の中で休ませる”(タイプ別の目安で)。

- 保存:当日〜2、3日は塩ゆで汁ごと冷蔵/長期はむき実で小分け冷凍。

3) 失敗しない“三原則”

- 強火でガン沸きにしない(割れ・水っぽさの原因)。

- 味が薄い時は“加塩”より“休ませ延長”。

- 温め直しは“1%塩水で1〜2分→5分休ませ”。

4) 旬と動き方

- 時期:8〜10月(9月が本命)。

- 狙い:ジャンボ=9月中〜下旬/普通サイズ=長い期間安定/しなす=8月下旬〜9月上旬の平日朝。

- 旅の買い方:普通サイズ中パック+ジャンボ小パック+しなす小パックで“温・冷”の食べ比べが満足度高。

5) 当サイトの“推し”

- ジャンボ×圧力鍋:加圧10分→自然放置→湯の中で休ませで、家でも直売所の味。

- 普通サイズ×常備副菜:だし醤油ひたし/塩バターで日常使い。

- しなす×当日一択:小パックを回転良く、“ちゅるっ”と食べる口福。

結論:「旬×午前中×薄塩×休ませ」――この4点を押さえれば、

ジャンボはごちそう、普通サイズは毎日の味、しなすは鮮度のご褒美。

家庭でも、旅先でも、迷わず最高の一皿にたどり着けます。

第21節:参考文献・参考リンク(URL付き)

公的機関・研究資料

- 農研機構 成果情報「ゆで豆用の落花生新品種『おおまさり』の収量特性と栽培法」

https://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/seika/kanto19/10/19_10_06.html - 千葉県「千葉県育成落花生品種『おおまさり』」

https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm/norin/nosan/ikuse/rakkase.html - 千葉県「落花生新品種『おおまさりネオ』の特徴と栽培方法」

https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/network/field-r3/hata-2021-2.html - 千葉県農林総合研究センター研究報告「落花生新品種『おおまさりネオ』の育成とその特性」PDF

https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/kenkyuuhoukoku/documents/11-6.pdf - 千葉県農林総合研究センター研究報告「ゆで豆用落花生『おおまさり』の収量特性と栽培法」PDF

https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/kenkyuuhoukoku/documents/03-2.pdf - 千葉県農林総合研究センター研究報告「落花生新品種『おおまさり』の育成経過とその特性」PDF

https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/kenkyuuhoukoku/documents/p07-3.pdf - 日本育種学会 J-STAGE「多様なニーズに対応した落花生品種の育成」PDF(早期公開)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbbr/advpub/0/advpub_24J10/_pdf

品種・基礎知識

- 「落花生を知ろう!:落花生の品種(ナカテユタカ/郷の香/おおまさり ほか)」

https://peanuts-no-hi.jp/knowledge_variety/ - 千葉県「旬鮮図鑑:落花生(郷の香/おおまさり ほか)」

https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm/zukan/kome/rakkase.html

地域情報(富士宮・富士地域)/用語「しなす」

- 富士宮フードバレー「【茹で落花生 × しなす】は最強コラボ!?」

https://fujinomiya-foodvalley.jp/columns/23419.html - 富士宮フードバレー「富士宮名物の生落花生〈ショッピングガイド〉」

https://fujinomiya-foodvalley.jp/columns/41903.html - 富士ブランド公式「ゆで落花生」

https://fujibrand.jp/product/%E3%82%86%E3%81%A7%E8%90%BD%E8%8A%B1%E7%94%9F/ - あいらぶ富士宮「使ってますか富士宮弁(“しなす” の語意)」

https://miyachou.com/23/

(最終更新:2025年9月28日)

付録

付録A:1ページでわかる「ゆで落花生」チートシート

印刷してキッチンに貼れる“実行用まとめ”。

タイプは ジャンボ/普通サイズ/しなす(若どり) の3分類で統一。

A-1. 下ごしらえ(3ステップ)

- 選別:割れ・黒ずみ・強いにおいは外す。小石や根ひげも除去。

- 洗う:水を替えつつ2〜3回やさしく洗い、殻の“筋”を軽くなで洗い。

- (必要なら)塩水につける:1〜2%塩水で軽く。

- ジャンボ20〜30分/普通10〜20分/しなす5〜10分

A-2. 基本の塩と水量

- 塩分:水に対して2〜3%

- 計算式:塩(g)=水量(L)× 20〜30

- 目安(鍋):殻付き1kgに水3〜4L(たっぷり)

| 水量 | 2% | 2.5% | 3% |

|---|---|---|---|

| 3L | 60g | 75g | 90g |

| 4L | 80g | 100g | 120g |

A-3. 茹で時間&“休ませ”早見表

| タイプ | 鍋ゆで | 圧力(加圧) | 休ませ(湯の中) | 塩の出発点 |

|---|---|---|---|---|

| ジャンボ | 40〜60分 | 10分 | 30〜60分 | 2.5〜3% |

| 普通サイズ | 30〜50分 | 5〜8分 | 30〜45分 | 2〜2.5% |

| しなす | 30〜45分 | 3〜4分 | 15〜30分 | 約2% |

いずれも弱めのグツグツ+最後は湯の中で休ませるが鉄則。

迷ったら短めに上げて1粒味見→5〜10分ずつ延長。

A-4. すぐできる味調整

- 薄い:休ませ時間を+10〜15分。まだ薄ければ1%塩水で3〜5分温め直し→再び休ませる。

- しょっぱい:湯から上げて1〜2分置く。次回は塩を−0.5%。

- 硬い:弱火で+5〜10分。圧力なら再加圧1〜2分。

A-5. 保存の型

- 冷蔵:当日〜2、3日(しなすは当日〜翌朝)。塩ゆで汁ごとが安定。

- 冷凍:1〜2か月(むき実で小分けが便利)。

- 温め直し:1%塩水で1〜2分→火を止めて5分休ませ。

付録B:分量・献立換算の早見表

B-1. 殻付き→むき実(歩留まり)

- 可食部はおよそ3〜4割

- 殻付き500g → むき実150〜200g

- 殻付き1kg → むき実300〜400g

B-2. 人数の目安(副菜)

| 人数 × 回数 | 殻付きの目安 |

|---|---|

| 大人2人 × 1〜2回 | 500g |

| 家族4人 × 2回 | 1kg |

| 食べ比べ(ジャンボ+普通) | 各500g |

付録C:タイプ別の“失敗あるある”と即対処

ジャンボ

- 症状:皮割れ/中は薄い

- 原因:強火・急冷/休ませ不足

- 対処:弱火に落とす→休ませ延長(最長60分)

普通サイズ

- 症状:味ムラ

- 原因:サイズ混在

- 対処:大粒先入れ→5〜10分後に小粒投入、または帰宅後に仕分け

しなす

- 症状:水っぽい・崩れる

- 原因:長時間加熱/長くつけ置き

- 対処:短時間でやさしく。当日〜翌朝で食べ切る

付録D:キッチン用ミニチェックリスト

- 塩分2〜3%で開始(しなすは2%)

- 弱めのグツグツをキープ

- 1粒味見→時間を微調整

- 火を止めて湯の中で休ませる(タイプ別の目安)

- 食べる分だけ温め直す

- 余りは塩ゆで汁ごと冷蔵/むき実で小分け冷凍

ひとことで

この付録だけ見れば段取りOK。

ジャンボは長めに休ませ、普通サイズは万能、しなすは“短時間&当日”。

家庭でも旅先でも、ブレずにおいしく仕上がります。

付録E:用語ミニ辞典(やさしい言い換え付き)

この記事で出てくる言葉をかんたん解説。調理中に迷ったらここをチェック。

A. 落花生・種類まわり

- ジャンボ(おおまさり等)

とても大きな粒の落花生。ゆでるとほくほく&甘いのが特徴。

言い換え:特大粒のゆで向き落花生 - 普通サイズ(ナカテユタカ/郷の香など)

中粒の定番。塩が中まで入りやすく扱いやすい。

言い換え:標準サイズの落花生 - しなす(若どり)

完熟前に収穫した若い落花生。みずみずしくやわらか。

言い換え:若い落花生・フレッシュタイプ

B. 下ごしらえ・調理

- 殻の“筋(みぞ)”

殻の表面に走る細い溝。ここに泥が残りやすい。

コツ:ブラシで“軽くなで洗い” - 塩水に少しつける

茹でる前に薄い塩水(1〜2%)に短時間ひたすこと。塩の入りムラを減らす。

言い換え:軽い下味つけ - 弱めのグツグツ

鍋の表面がふつふつする程度の沸騰。強火のボコボコはNG。

言い換え:静かな沸騰 - 湯の中で休ませる

火を止めた後、鍋の塩湯に浸けたまま放置すること。中まで塩味がなじむ。

言い換え:鍋の中でしばらく置く

C. 味つけ・保存

- 塩2〜3%

水1Lに塩20〜30gの濃さ。まずは2.5%を目安に。

言い換え:薄めの塩スープくらい - 1%塩水の温め直し

冷蔵・冷凍後に味がぼやけたら、水500mLに塩5gで1〜2分加熱→5分休ませ。

言い換え:薄塩で軽く温め直す - 塩ゆで汁ごと保存

冷蔵のときに茹で汁も一緒に容器へ。乾きにくく味が安定。

言い換え:スープごと冷蔵 - むき実で小分け冷凍

殻をむいて少量ずつ袋に入れて冷凍。解凍後のアレンジが楽。

言い換え:使い切りフリージング

D. 買い物・店頭

- 網目(ネット模様)

殻の細かい模様。くっきり=実が充実のサイン。

言い換え:殻の模様の濃さ - 張り・重量感

手に持ってピンと張って重いほど良い鮮度。

言い換え:触ったときの“パン!”とした感じ - 午前勝負

朝どれが並ぶ時間帯。売切れ前&鮮度が高い。

言い換え:開店直後がチャンス

E. すぐ見返す“超要点”

- 塩:まずは2.5%、迷ったら2〜3%の範囲で。

- 火加減:弱めのグツグツをキープ。

- 仕上げ:湯の中で休ませる(ジャンボ長め/普通ふつう/しなす短め)。

- 保存:塩ゆで汁ごと冷蔵、長期はむき実で小分け冷凍。

この用語集さえ押さえれば、レシピを見なくても迷いなく段取りできます。